- インタビュー

2025年08月04日

ドローンとAIが現場DXを加速——シリコンバレー発MODEがKDDIスマートドローンと描く自動化の未来

- MODE, Inc.

上田 学 - CEO/CO-FOUNDER

建設現場や社会インフラ施設といった地球上の様々な現場で発生するデータを統合し、 AIを活用して価値を創出するMODE が提案するのは、現場DXの新たなアプローチです。

MODE は2014年の創業から10年以上にわたり、現場データの統合と活用に取り組んできました。同社が対象とするのは、建設や土木の工事現場、大規模な施設を多数保有する企業、さらには道路や鉄道、発電所といった社会インフラ施設など、広範囲にわたる現場を持つ企業です。

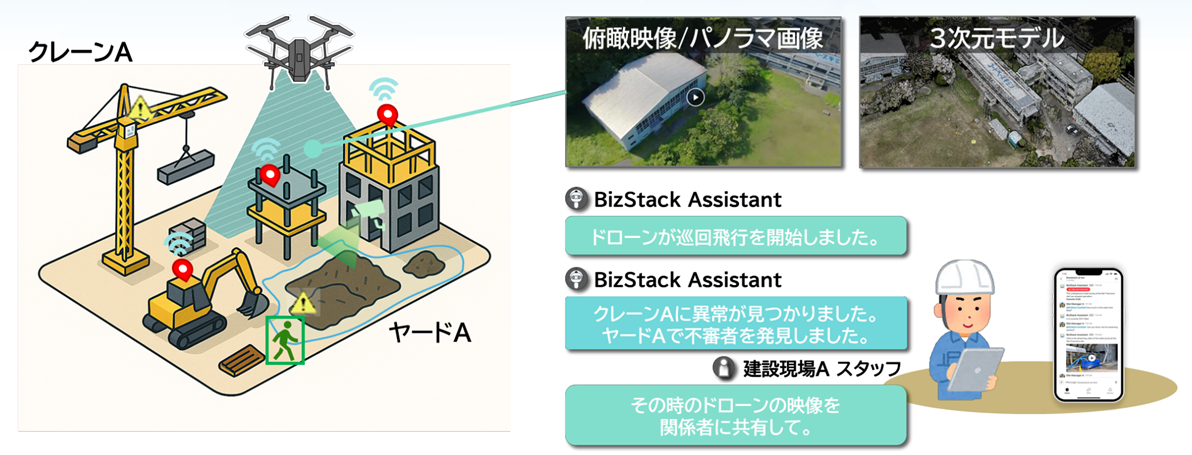

MODEが提供する「BizStack」は、センサーデータや映像、テキストなど多様なデータをリアルタイムで統合・構造化し、AIがその情報を自然言語で理解・応答する現場特化型のAIアプリケーションです。人手不足や業務の属人化といった現場の課題に対し、BizStackはチャットベースの対話で状況把握・判断支援を可能にし、現場の業務効率化と新たな価値創出を実現します。

現実世界を AI が理解できる形に

BizStack Assistantサービス紹介

MODEの技術的差別化要因は、同社のデータプラットフォームに組み込まれている独自の「エンティティシステム」にあります。

現場で扱うデータは、いろんなシステムにデータが入っていたり、メーカーごとにフォーマットが違ったり、映像やログ、センサーなど、種類も構造もまったく統一されていなくて、本当にごちゃごちゃです。それをきれいに整理して、地球上でその仕事の現場で行われていることを、デジタル上に正確に再現できるシステムを作ろう。そう考えて生まれたのがエンティティシステムです。

上田氏

このシステムにより、工事現場であれば「どのエリアにどんな機器があり、そこで何が行われているか」を体系的に表現できます。AIが現場の状況を問われた際にも、膨大で雑多なデータから適切な情報を瞬時に特定し、日本語で回答できるのは、このシステムがあるからです。

上田氏は「AIも人間と同じで、情報が整っていると扱いやすい。人間にとって使いやすく整理していたら、AIにとっても使いやすくなった」と開発経緯を振り返ります。同社はAIの基盤技術開発ではなく、既存技術を最大限活用するAIアプリケーション開発に注力しています。

同社では新技術の登場から顧客提供まで1ヶ月半という迅速な対応も実現し、これが競合との差別化要因となっています。

自然言語で指示できるドローンの実現

今年5月に発表された提携のイメージ(プレスリリースより)

MODEの技術力は、KDDIスマートドローンとの連携により新たな可能性を切り開いています。両社は2024年12月に業務提携を締結し、建設業界の深刻な人手不足問題に対する解決策を共同で開発しています。

建設業界では人材不足と高齢化が深刻化しており、2024年4月からの時間外労働規制適用によりさらに状況が厳しくなっています。土木分野の有効求人倍率は5.38倍と、他産業を大きく上回る売り手市場となっています。

AIを活用することで、ドローンに話して命令できるようになります。例えばドローンにあそこに行って写真撮ってきてと言うだけで、勝手に飛んで動き出すような未来を実現できるかもしれないです。

上田氏

この提携により実現される具体的なソリューションは3つあります。まず、ドローンが建設現場を定期的に自動巡回し、設備状況や施工状況、土量、資機材の状態などを空撮します。AIが熟練作業員のようにデータを分析し、異常を検知するとTeamsやSlackなどのチャットツールを通じて即座に対応方法を案内します。

次に、緊急時の即応体制です。地震発生時にIoTセンサーが異常を検知すると、チャットで自動通知が届きます。「異常があったところを状況確認」といった自然言語での指示で、ドローンが即座に現地へ飛行し、リアルタイムで映像を取得します。AIが内容を解析し、必要な場合のみ現場対応へとつなげます。

そして、複数現場を横断した状況の一元可視化です。複数現場に配備されたドローンの飛行ログや撮影データ、センサー情報を統合表示することで、各現場の状況を一元管理できます。ドローンのデータから三次元データを生成し、センサー情報と統合することで、少ない人員での一元的な可視化を実現します。

この技術革新により、センサーデータの「点」とドローン映像の「面」がつながり、より多面的な現場把握が可能になります。機器同士の自律的なコミュニケーションによる完全自動化が、建設現場の未来を変えようとしています。

シリコンバレーで起業、コロナ禍を経て世界へ——日本人が勇気づけられる企業を目指して

上田氏は24年前からシリコンバレーに住み、Twitterで開発チームリーダーとして活躍していました。長い間、仮想空間でのプロダクト作りに携わってきたが、現実世界に影響を与えるプロダクトを作りたいという思いから起業を決意しました。「自分にも起業できるだろうか?」と臆することもあったが、Twitterが買収された際、同僚6人が次々と起業する様子を見て、「自分でもできるんじゃないか」と気持ちが軽くなり、2014年にMODEを設立しました。

同社は設立当初からグローバル企業を志向し、アメリカ中心主義を避けて世界各地で事業展開する方針を取りました。

最初からグローバルにいろんなところで作って、いろんなところに売るというふうにしたいと考えていました。そのためには会社がグローバルな会社じゃないといけないので、社内でのコミュニケーションは全部英語でやっています。ミーティングも全部英語だし、ドキュメントも Slackも全部英語で流れています。

上田氏

しかしコロナ禍で資金調達が困難になり、顧客を失って存続の危機に陥りました。アメリカ側のビジネスを一時閉鎖し、日本市場に集中することで危機を乗り切った同社は、昨年のシリーズBを経てアメリカでのビジネスを再開しています。アメリカ市場再参入にあたり、日本では建設業界中心でしたが、アメリカではファシリティマネジメント領域からスタートする計画です。

上田氏は「スタートアップが成功して上場しても、日本の国民がその会社を誇らしいと思うことは少ないでしょう。しかし、ソニーや任天堂、トヨタのように世界で売れている会社を、日本の人たちは求めているんです」と語り、大谷翔平選手がメジャーリーグで活躍し日本人が誇りに思うように、世界市場で成功を収める企業を目指しています。

関連リンク

関連記事

インタビューの記事

-

スタートアップに会いたい!Vol.104- 大和ハウス工業

2026年02月12日

-

MUGENLABO UNIVERSEから生まれた新たな教育の形 ― ライフイズテックとアストロスケールが描く「宇宙×デジタル」の未来

2026年02月10日