- インタビュー

2025年11月10日

事業部との密な連携でスタートアップとの共創を加速─ ─日立製作所が描くオープンイノベーションの未来

- 株式会社日立製作所 デジタルシステム&サービス統括本部 経営戦略統括本部

田中 律羽

大企業とスタートアップの協業において、最も重要なことの一つは事業部との密な連携と継続的なコミュニケーションです。日立製作所では、スタートアップとの協業を単なるトレンドの探索や紹介にとどめず、実証実験から事業化まで伴走するアプローチを推進しています。

例えば、茨城県日立市との包括連携協定に基づく日立市をフィールドとした実証の展開など、急速に変化するテクノロジーや社会課題に対応するための多様な共創手法を展開しています。

事業部の声を起点とした実践的なスタートアップ協業

日立製作所のオープンイノベーション戦略は、事業部との密な連携を起点とした実践的なアプローチを重視しています。同社デジタルシステム&サービス統括本部 経営戦略統括本部の田中律羽氏は、スタートアップとの協業について明確なビジョンを持っています。

同社では複数の手法で社外との取り組みを進めていますが、スタートアップとの協業にも力をいれています。事業部の課題や新規開拓領域にフィットするスタートアップを探索・紹介するだけにとどまらず、実証実験から事業化まで伴走支援を行っている点が特徴です。また、社内でオープンイノベーションに取り組む各部署や、グループ会社との連携も並行しています。

田中氏が特に重視するのは、事業部の声を聞くことから始まるアプローチです。

展示会での情報収集も、まず事業部に探索領域や事業課題をヒアリングし、どのようなスタートアップを探索すべきかを詳細に確認してから臨んでいます。こうした事業部の実際のニーズを捉え、合致したスタートアップを探索することで、より具体的な協業へとつなげることが可能となる。そして結果的にスタートアップエコシステム醸成にも寄与することができる。これがオープンイノベーションを推進するコツの一つだと考えています。

田中氏

外部パートナーと共同でスタートアップとの協業に関する勉強会を開催

創業の地・日立市をフィールドとした実証の展開

日立製作所が行うスタートアップ協業は、様々なアセットを組み合わせた実証実験の場も展開しています。地域社会とスタートアップの課題解決を結びつけるアプローチとして、各事業部やグループ会社が持つ敷地や、すでに構築されている顧客基盤を活用した協創事例の創出を目指しています。

例えば、創業の地である茨城県日立市と包括連携協定を結んで推進している「日立市共創プロジェクト」では、「グリーン産業都市の構築」、「デジタル健康・医療・介護の推進」、「公共交通のスマート化」の3つのテーマについて先行して取り組んでおります。社内外の皆さまとの新たな価値創造にむけ、今後スタートアップへのリバースピッチイベントも企画しています。

こうした取り組みの背景には、人口減少や高齢化など地方都市が直面する課題は日本全体の将来像を映しているという認識があります。日立市共創プロジェクトは、テストベットでの実証実験という枠を超えて、社会課題の解決モデルを創出する場としても機能しています。

創業の地である日立市の社会課題解決を通じて、日本全体の課題にも取り組んでいきたいです。スタートアップに我々の足りない領域を補っていただきながら、一緒に解決していければと思います。

田中氏

社外でのリバースピッチや、KDD I∞ Laboへの日立市プロジェクト担当者との参加などもチームで分担し対応

「小さなコミュニケーション」の積み重ねが協創の基盤になる

大企業とスタートアップの協業においては、両者のスピード感の違いが課題となることが少なくありません。田中氏は協業における課題について率直に語ります。

弊社も社内確認や手続きには、スタートアップと比べて長いフローが必要です。全速力で対応してもかなりの時間差が生じ、スタートアップをお待たせしてしまうことがあります。

田中氏

この課題に対して必要な心がけは、「小さなコミュニケーション」を欠かさないことです。手続きに時間がかかる間も、スタートアップとの関係性を維持するために、定期的な情報共有を欠かしません。

田中氏自身にスタートアップでの経験があるため、連絡が途絶えることへの不安を理解しています。そのため、月1回の定期連絡や、約束した日程での進捗報告など、継続的なコミュニケーションを重視しています。

最近では、スタートアップ側も大企業との連携経験を積み重ね、こうした事情への理解が深まってきています。相互の理解が進むことで、待機期間中も建設的な関係を維持できるようになりました。進捗報告や展示会での顔合わせなど、小さなコミュニケーションの積み重ねが信頼関係の基盤となっています。

またグループ会社との協力体制も重要な要素です。グループ会社は製作所に比べ事業規模が扱いやすく、スタートアップに近いタイムラインで動けるため、スタートアップにとってより現実的なスケールアップの機会となっています。

現在公募での募集は行っていませんが、案件ベースでの対応や、社内での情報共有を通じて柔軟に、協創事業創生への具体的なステップを描いています。

協業における田中氏のもう一つの心がけは、「GIVEの精神」です。スタートアップが持つ新しい技術やコア技術について詳しく聞くだけでなく、自社からも有益な情報を提供し、相互にメリットのあるコミュニケーションを心がけています。

こうしたアプローチにより、一方的な情報収集ではなく、双方にとって価値のある情報交換が実現しています。技術的な機密性に配慮しながらも、互いの強みを活かした協業関係を構築することで、より深いパートナーシップが生まれています。

他社と対談する機会などへも積極的に参加

新領域での協業とエコシステム全体の活性化へ

急速なテクノロジー変化と社会情勢の変化に対応するため、日立製作所はスタートアップとの協業をより戦略的に位置づけています。

田中氏は、AI の台頭により技術変化が加速している現在、すべてを自社で0から開発することは現実的ではないと指摘します。先進的な技術を持つスタートアップとの協業により、バックキャスト的なアプローチで事業を構築することも求められるといいます。

新しく開拓していく領域でのスタートアップ連携にも注力しています。例えばヘルスケア分野では、従来の医療機器製造の経験を持つグループ会社がありますが、 IT やソフトウェアによるヘルスケア領域では、スタートアップの方が進んでいる場面も多くあります。こうした新しい領域での協業により、従来の強みと新しい技術の融合を図っています。

また災害対応も重要な協業領域として位置づけられています。同社が長年培ってきた社会インフラの基盤と、スタートアップの市場への感度やソフトウェア開発力を組み合わせることで、より実効性の高い災害対応システムの構築を目指しています。

田中氏の展望は、単なる協業数の拡大にとどまりません。同社は現在、スタートアップの紹介や探索から実際の事業を一緒に作り上げ、市場に送り出すための実証フィールドの整備へ力を向けています。スタートアップとの協業への認知段階から、具体的な事業化支援段階へと移行している現在、同社も次のステップを見据えています。

日立の活動が他社の参考事例の一つになれば嬉しいです。新しいイノベーションの形は必ずしも大企業とスタートアップの1対1の関係である必要はなく、エコシステム全体で盛り上げていけたら面白い社会になると思います。

田中氏

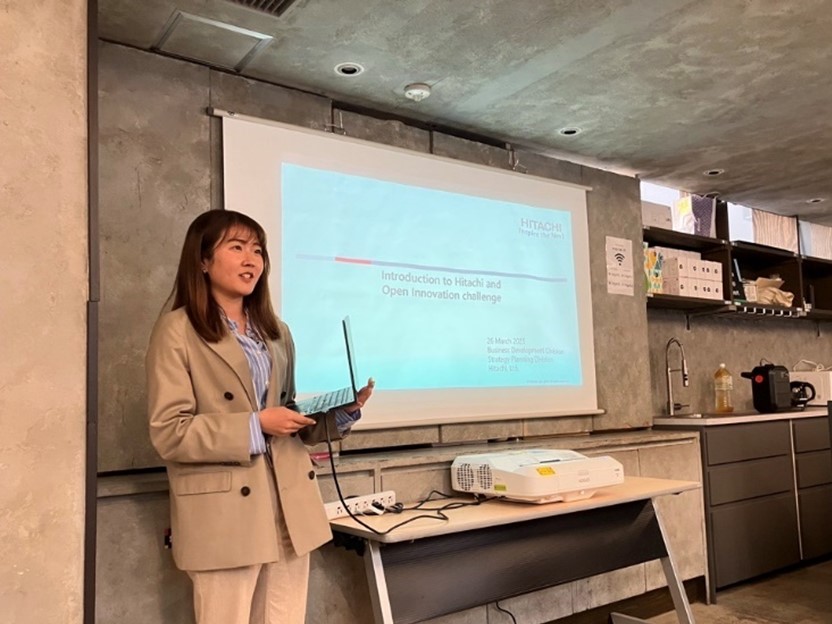

ランチタイムにオープンスペースで開催した新事業のピッチイベントには、566名が参加しました。中にはスタートアップとの協業事例を発表するチームもありました。

日立社内での新事業ピッチイベントの様子

そして社内でのオープンイノベーションへの理解も着実に進んでいます。外部展示会やスタートアップイベントへの参加促進、希望者へのチケット配布など、地道な活動を通じて興味を持つ社員を増やしています。またそうした場への参加をとおして、「スタートアップから学ぶ」姿勢の醸成にも注力しています。

たとえば、社内コミュニティ活動では、定時後に社員同士でスタートアップイベントやカンファレンスに参加し、最新トレンドや他社の知見に触れることで、社員全体に新しい発想やネットワークの種まきを行っています。また社内外のパートナーと協力してグローバルなエコシステムにもアプローチするピッチイベント、ネットワーキングイベントも開催しています。

こうした取り組みにより、全社的なオープンイノベーション文化の醸成を図っています。

先日はドイツの政府及びスタートアップハブの皆さまとのネットワークイベントを企画

どんなに仕組みを整備しても、それを使い倒せる強い意志と実行力を持ったメンバーが社内に必要です。外部からの知見・刺激を受ける場を多く設けながら、我々には何ができるのか、何をしたいのかを一人ひとりが考えることが、オープンイノベーション活性化の第一歩になると思います。

田中氏

※所属、掲載内容は2025年9月 取材時時点

関連リンク

インタビューの記事

-

「AI レディ化に投資する」——変わり始めた日本企業

2026年02月19日

-

ワークフローが美しい国だから必ず勝てる——フライウィール横山直人氏が語る、AI 時代の日本企業の勝ち筋

2026年02月17日