- インタビュー

2025年03月18日

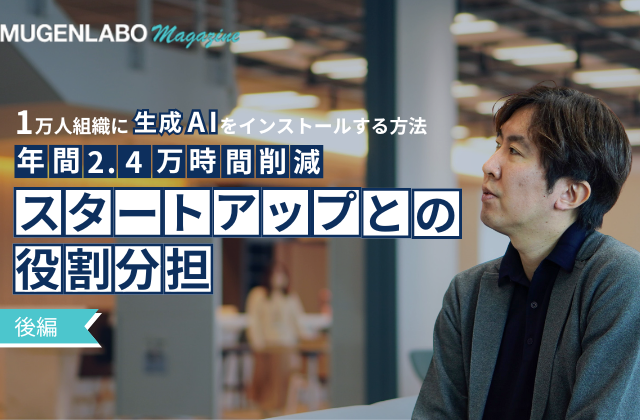

AIで「空気を読む」エモーショナル・テクノロジーズ——山本CTOが語る次世代コミュニケーション技術

- エモーショナル・テクノロジーズ

山本 洋平 - 代表取締役 CTO

20年以上にわたる感情研究から生まれた独自のアルゴリズムと23万人を超えるデータベースを基に、世界初の感情解析AIの開発に成功したエモーショナル・テクノロジーズ。同社CTO山本洋平氏に、日本特有の「阿吽の呼吸」や「空気を読む」といった高コンテクスト文化を可視化する技術と、多様な領域での展開についてお話をお伺いしました。

「空気を読む」を可視化する

「日本のコミュニケーションスタイルには、『阿吽の呼吸』や『背中を見て盗む』といった高コンテクストな特徴があります。言葉以外の、無意識のところで起きているものを汲み取って対応する。いわゆる『空気を読む』と言われるものです」エモーショナル・テクノロジーズの山本洋平CTOは、自社の感情解析AI技術の背景をこう説明します。

同社は2023年5月に設立されましたが、その根底にあるのは山本氏らが20年以上にわたって続けてきた感情研究の蓄積です。

元々は外国人留学生の方と日本企業の間のコミュニケーションギャップを研究するところからスタートしました。

山本氏

海外の方々にとって、日本特有の暗黙知的なコミュニケーションは理解が難しく、それが不調和を招いてしまうケースが少なくありません。この課題を解決するために同社が開発したのが、感情指標や動きを見える化した感情解析AI「SDE」です。

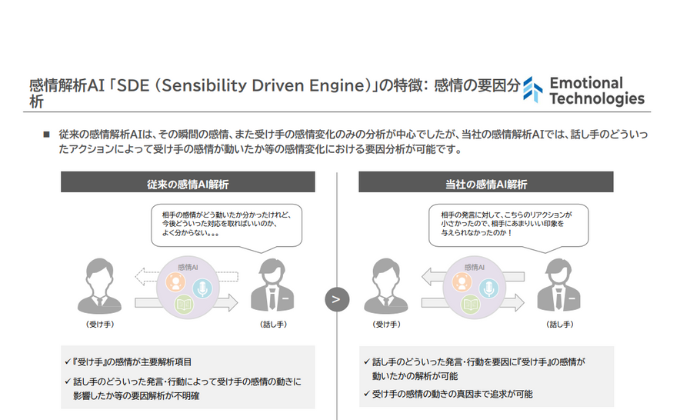

感情AI「SDE」の特徴:感情の要因分析

表情、声、会話の間(ま)、文章などを入力情報として、人の心の状態やうつろいを察知し解析する機能を持っています。表情の情報を得た場合には、正確性80%以上を実現しているといいます。同社の強みは、40種類もの感情指標を持つ精緻な解析能力にあります。

通常の感情解析AIの解析指標が5~15程度である中で、我々は独自理論に基づいた細かい物差しを持っています。

山本氏

感情AI「SDE」の特徴:きめ細かい感情分析

もう一つの強みは、23万人を超える多様な感情データベースです。

国籍、性別、世代といった点で、かなり幅広いデータが蓄積されています。

山本氏

外国人留学生との研究からスタートしたこともあり、文化的背景の異なる多様なデータが自然と集まったといいます。

また、同社の技術は「マルチモーダル(五感横断型)」という特徴を持ち、画像処理、音声処理、テキスト処理といった技術を横串で組み合わせることで、より精度の高い感情解析を実現しています。

我々の企業としてのミッションは、コミュニケーションギャップや、ご自身でも気づいていない気持ちの変化、メンタルに関する様々な事象を、テクノロジーでより細かく、より繊細に可視化することです。

それは何かをあらわにするためではなく、周りが気づけていない、もしくは本人も気づけていないところにそっと光を当てて、より良い関係構築を支援するためなのです。

山本氏

エモーショナル・テクノロジーズの感情解析AIは、すでに複数の業界で活用されています。山本氏によれば、「先行しているのはHR領域、マーケティング、CRMといった領域」だそうです。例えばHR領域では、従来のストレスチェックに代わる新しいアプローチとして注目されています。同社の「ESHA」と呼ばれるメンタルヘルス診断ツールは、「組織の心理的安全性」と「個人の不快指数」の双方から組織と個人を関連付けたメンタル状況の測定・分析が可能です。

同社の感情解析AIは、表情、音声、動作(仕草)によりAI診断するため、受検者の恣意性が働かず、従来よりも精度の高い診断結果が得られます。

山本氏

これにより、組織内の人間関係や社員のメンタル状況、その原因を可視化することができ、エンゲージメントと生産性の向上、採用・配属の適正化、離職率の低下、メンタル不調者の予防など様々な効果が期待できるといいます。さらに、KDDIとJRCエンジニアリングとの連携プロジェクトでは、ファシリテーション品質の評価にも同社の技術が活用されています。

会議などの参加者の感情を分析し、場が温まっているか、心理的安全性が担保できているかといった評価ができます。

山本氏

このプロジェクトは東京都の「次世代通信技術活用型スタートアップ支援事業(Tokyo NEXT 5G Boosters Project)」の一環として進められており、KDDIとJRCエンジニアリング、エモーショナル・テクノロジーズの三社連携で、ファシリテーションにおける会話・対話の感情を評価し可視化するというものです。

オンライン会議の参加者の感情がリアルタイムでどう変化しているかを捉え、ファシリテーターの評価や会議全体の効果測定に活用できます。

山本氏

会議参加者の感情だけでなく、チーム全体としての「場の温まり方」や感情の総和、その時間的変化なども可視化することで、ファシリテーションの質や参加者の満足度を定量的に評価することが可能になるといいます。同技術はSaaSとして提供され、様々な企業での会議品質向上に貢献することが期待されています。

このように同社の感情解析技術は、様々な業界の「人と人のコミュニケーション」の質を高めるツールとして実装が進んでいます。

どの分野でも結局は良好なコミュニケーションとフィードバックの仕組み作りということになるので、業界を超えて応用可能です。

山本氏

AIエージェント同士のコミュニケーションへ

SXSW20225の出展の様子

エモーショナル・テクノロジーズが現在のHR領域での活用に加え、次なる成長領域として注目しているのは、より広範なヘルスケアとロボティクスの分野です。ロボティクス分野では、対人コミュニケーションにおいて相手の感情に配慮した接遇ができるロボットの開発に注力しています。

配膳ロボットやヒューマノイドロボットなど、人とのコミュニケーションが発生する場面で、相手の感情を理解し適切に反応できるよう、技術を搭載していく予定だそうです。さらにロボットで興味深いのは、AIエージェント同士のコミュニケーションにおける感情の役割です。

様々な現場でロボット同士、AIエージェント同士が協働するようになる中で、そこに必ず感情のやり取りや感情の汲み取りの必要が出てくると確信しています。

山本氏

山本氏によれば、ロボットの「目」のチップに感情を感じ取る機能を組み込むことで、単に認知するだけでなく「感じ取る」ことのできるロボットの実現を目指しているそうです。これにより、よりよいコミュニケーションや説明能力の向上が期待できるそうです。

「我々は100年後、200年後も残っているような理論を作るつもりでやっています」と山本氏は意気込みを語ります。

ただそれは抽象的なものではなく、目先の困っている方の役に立ち、共感できる形でサポートしたい。また、よりよい買い物体験やゲーム体験など、わくわく感や没入感の向上にも貢献できればと考えています。

山本氏

同社は日本国内にとどまらず、グローバル展開も視野に入れています。人の感情という複雑で繊細な領域をテクノロジーで可視化し、人とAIの新たな関係性を構築する。エモーショナル・テクノロジーズの挑戦は、デジタル時代における人間中心の技術の在り方を示す重要な取り組みと言えるのではないでしょうか。

関連リンク

関連記事

インタビューの記事

-

スタートアップに会いたい!Vol.104- 大和ハウス工業

2026年02月12日

-

MUGENLABO UNIVERSEから生まれた新たな教育の形 ― ライフイズテックとアストロスケールが描く「宇宙×デジタル」の未来

2026年02月10日