- イベント

2024年06月13日

今月はサントリー出張版、登壇したヘルスケア・データビジネス領域6社をご紹介/KDDI ∞ Labo6月全体会レポ

KDDI ∞ Laboでは毎月、オープンイノベーションに関わる∞Laboパートナーとスタートアップの共創をサポートする全体会を開催しています。

6月の全体会は、パートナーとして参加いただいている96社の方々と、ヘルスケア・データビジネス領域のスタートアップ6社が協業や出資などのきっかけを求めて、サントリーホールディングスの東京・田町オフィスに集まりました。本稿では登壇した6社のピッチステージの内容をお送りいたします。

めぇ〜ちゃん

めぇ〜ちゃん- 今月はヘルスケア・データビジネス領域のスタートアップ6社にご登壇いただきましたので、ご紹介します!

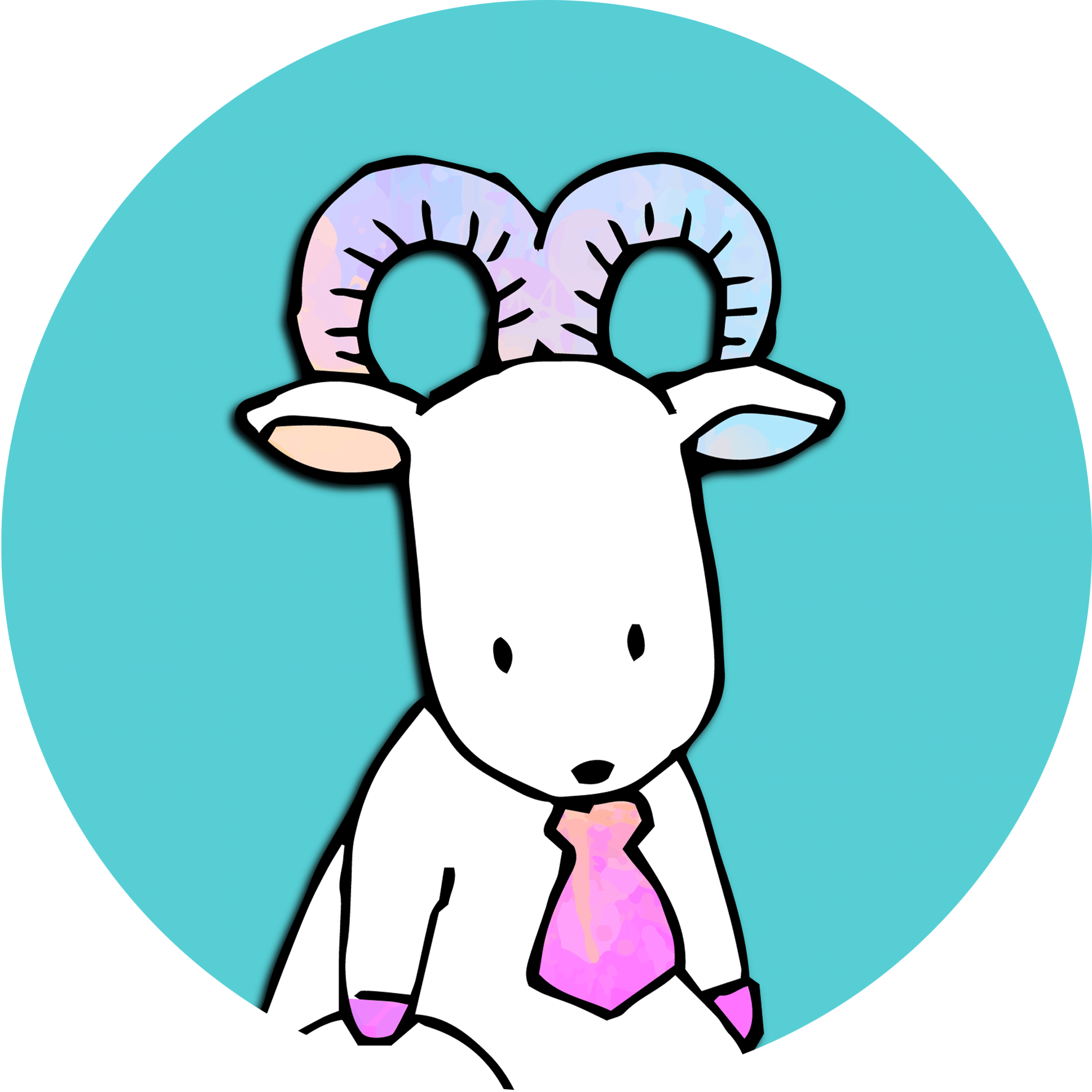

2030年に使い捨て傘ゼロの社会実現を目指す、傘シェアリング「アイカサ」

株式会社Nature Innovation Group 代表取締役 丸川氏

Nature Innovation Groupは「使い捨て傘ゼロ」の社会実現を掲げ、傘シェアリングサービス「アイカサ」を展開しています。日本では、ビニール傘の登場や電車と徒歩による移動の増加、コンビニの普及などにより、過去30年で傘の輸入量は2〜3倍に増加しました。年間で推定8,000万本もの使い捨て傘が消費されており、これは資源の無駄や二酸化炭素排出量の増加につながっています。

アイカサは、8,000万本の使い捨て傘を100万本の「シェア傘」に置き換えることで、環境負荷を大幅に削減することを目指しています。傘1本1本にICチップを埋め込むことで、人件費を抑えた効率的な管理を実現しており、ユーザーは24時間140円または月額280円のサブスクリプションで利用可能です。また、電源不要の傘ポートが各所に設置され、ユーザーはアプリを使って1分程度でレンタル手続きが完了します。

使用する傘は非常に丈夫で、1本で5年間使用できるレベルの品質を誇ります。また、傘が壊れた際も修理して再利用するなど、サーキュラーエコノミーを意識した取り組みを行っています。消費者が求めているのは使い捨て傘ではなく〝濡れない体験〟であり、アイカサはまさにこの需要を満たすサービスとなっています。

丸川氏

アイカサとは

現在アイカサの傘ポートは関東の一都三県を中心に、関西、福岡、その他地域で1,500箇所に設置され、累計会員登録者数は60万人に迫るペースで増え続けているそうです。また、シェア傘のラインナップ拡充にも注力しています。現在は気候変動による熱中症対策の一環で、日傘としても使用可能な晴雨兼用傘も開発しているそうです。傘のデザインにもこだわり、コラボレーション傘を通じてパートナー企業との共創を狙います。

今後の展望としては、2030年に向けた「使い捨て傘ゼロプロジェクト」があります。使い捨て傘をなくすため、パートナー企業と協業しながら、2024年には1,000駅以上に傘ポートを設置し、2030年には全国3万箇所にポートを拡大。これにより使い捨て傘ゼロの社会を実現します。

丸川氏

企業との具体的な連携の提案としては、オフィスにアイカサの傘ポートを設置することで、コンビニ以上の設置数拡大に向けた提携などで協力を呼びかけました。企業向けの福利厚生サービスとして、月額2万円で従業員が使い放題になるプランも用意しているとのことで、これによりオフィスに放置される傘を減らすことにも貢献します。

2024年には新たな取り組みも動き出しています。まず、東急不動産ホールディングスとの連携により、渋谷区内のビルにアイカサの傘ポートを設置します。さらに6月後半には、都内1つの区に限定し、コンビニ以上に傘ポートを設置する計画を実施予定です。まずは都心の区で実証を始め、隣の区に波及させシェア傘が主流となる社会の実現を目指します。

AIによる睡眠分析で改善策を提案、企業の健康経営を後押しするS'UIMIN

株式会社S’UIMIN 取締役経営企画室長 樋江井氏

S'UIMIN(すいみん)は、筑波大学の国際統合睡眠医科学研究機構から始まったスタートアップで、睡眠に関する革新的なサービスを提供しています。同社の代表である柳沢 正史氏は睡眠学の著名な研究者であり、1998年に睡眠と覚醒をつかさどる物質の発見で有名になりました。この功績が認められ、ブレークスルー賞や文化功労者を受賞するなど、メディアでも注目を集めています。

現在、約4人に1人が睡眠の問題を抱えており、メタボやメンタルヘルス、認知症のリスクを増大させるとされています。S'UIMINは予防の観点からも睡眠の課題解決を図るべく、睡眠の質を測定し、改善するためのサービスを開発しました。

独自のデバイス「InSomnograf(インソムノグラフ)」は睡眠データを測定し、AIが睡眠の質を解析して最終的に改善案を提示します。デバイスはIoT化されており、充電するだけでクラウドにデータが送信され、フィードバックが得られる仕組みになっています。

S'UIMINの調査では自己申告の睡眠の質と実際の睡眠の質が異なる人が約4割もいるというデータもとれています。つまり、主観的な評価だけでは、睡眠の実態を正確に把握することはできないのです。S'UIMINは、この睡眠の質という〝ブラックボックス〟に光を当てることで、個人に最適な睡眠改善サービスを提供するプラットフォームの構築を目指しています。

樋江井氏

「InSomnograf(インソムノグラフ)」について

S'UIMINは研究支援事業とヘルスケア事業の2つの事業を展開しています。研究支援事業では、サプリメントや寝具メーカーなどを対象に、製品の評価にデバイスを用いたサービスを提供しています。従来は主観的な質問票や病院での検査が主流でしたが、S'UIMINのデバイスを使えば、自宅で簡単に客観的な評価が可能になります。一方、ヘルスケア事業では、健康診断のオプションとして睡眠の質の測定サービスを提供しており、すでに300の施設で導入されています。

企業からの問い合わせも増えており、生産性向上や健康管理の観点から活用が期待されています。睡眠の問題による年間の損失コストは、肥満や運動不足よりも大きいことがわかっており、S'UIMINの調査でも睡眠に課題があることでプレゼンティーイズム(健康の問題を抱えつつ仕事している状態)が発生していることが明らかになりました。同社は、企業の健康経営を支援するため、従業員向けのアプリや質問票、研修セミナーなどのサービスも用意しています。

S'UIMINは、睡眠の質にフォーカスしたユニークなアプローチで、個人と企業の双方に価値を提供していきます。人生100年時代と言われる昨今、睡眠の重要性はますます高まっており、S'UIMINは最高の睡眠から人々の健康をサポートします。S'UIMINは、より良い睡眠を通じて、人々の健康と幸せに寄与することにフォーカスして、挑戦し続けます。

樋江井氏

今後、同社は4万件以上の脳波データを活用し、多種多様なソリューション開発を進めていく予定です。自社だけでなく、他社との協業も積極的に進めており、睡眠の質の改善に寄与するサービスの共同開発にも取り組んでいます。また、ソリューション開発やビッグデータ連携に興味のある企業との協業を募集しているとのことです。

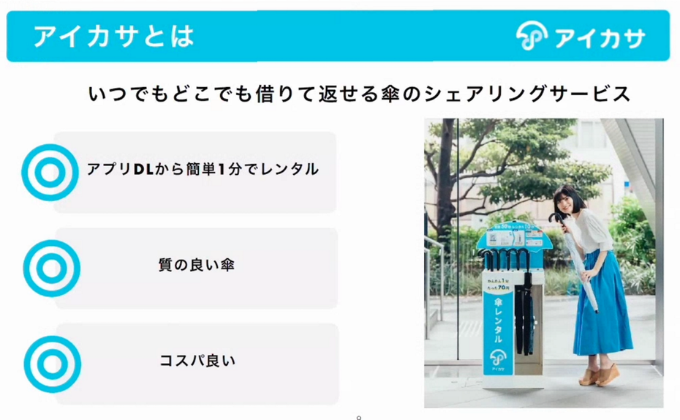

データマネジメントを運用から改善までノーコードで実現する「Srush」

株式会社Srush 代表取締役CEO 樋口 海氏

Srushはオールインワンのデータ分析ツール「データ統一クラウドSrush」を展開しています。代表の樋口氏は、営業やマーケターとして通信会社やメーカーで勤務していた際に、データ分析におけるエンジニアリングスキルの不足が大きな障壁となっていることを痛感し、Srushを創業するに至ったそうです。

近年、データのクラウド化が急速に進んだことで、企業が扱うデータ量は爆発的に増加しています。その一方で、システムのレガシー化や保守運用人材の不足が深刻な課題となっており、企業の貴重な資産であるデータが消失の危機に瀕しているのが日本の現状だと樋口氏は指摘します。

こうした課題の解決策としては、一般的にBIツールの導入が検討されるものの、実際には90%以上の企業が十分な成果を出せていないそうです。エンジニアがいないと運用が難しかったり、外資系ツールが多いためサポートに頼れなかったりするなど、日本企業にとって運用に乗りにくい実態があります。

BIツールはデータの可視化に長けている一方で、データの取得、統合、加工といった前処理には不向きであるという弱点もあります。結果として、8割以上の企業がExcelでデータ分析を行っているのが現状です。

樋口氏

「Srush」概要について

昨年末に実施したシリーズAラウンドでは、リードインベスターであるジャフコグループをはじめとする投資家から4億円を調達し、累計調達額は6.6億円に達しました。IT人材不足が深刻化する2025年の崖という外部環境を踏まえ、同社のポテンシャルと実績が高く評価された結果だと自信を見せます。

Srushは大手調味料メーカーや大手の居酒屋・レストランチェーンや大手化粧品企業など、多岐にわたる業界の企業で利用されています。これらの企業では、Srushを販売データや顧客データの統合基盤として活用し、いわゆるカスタマーデータプラットフォームとしての役割を果たしているとのことです。

データ分析の重要性が高まる中、Srushのようなオールインワンツールへの注目度は今後ますます高まっていくと考えています。Srushは日本企業のデータ活用を促進し、DXの加速化に貢献します。加えて、今後は生成AIや機械学習の機能を実装することで、データアナリストやデータサイエンティストのAI化を推進し、データ人材不要でデータ分析が進む環境の構築を目指す展望です。

樋口氏

樋口氏は、最後に協業の提案を2点挙げました。1点目は事業連携です。企業DXのデータ基盤構築や企業のEC活用に向けた連携を模索しているといいます。2点目は販売パートナーです。Srushが得意とする小売りやメーカー向けのソリューション開発の共同推進や、大手飲食チェーンでの導入実績から得られた店舗運営における分析ナレッジの提供、地方企業への拡販パートナーシップなどを期待しているとし、ピッチを締めくくりました。

HRSaaSの共創基盤で新時代の人事戦略・制度構築を支援するPathosLogos

株式会社パトスロゴス SalesDirector 板倉大樹氏

PathosLogosは、人事やバックオフィス関連のソフトウェアベンダーであるワークスアプリケーションズの創業者である牧野氏が、2019年に立ち上げたスタートアップです。PathosLogosには、ワークスアプリケーションズの元社員が多数在籍しており、40〜60代の人事領域の経験が豊富なメンバーが揃っています。

同社が取り組むのは、大手企業の人事部門が抱える差し迫った課題の解決です。団塊世代の退職や人材の枯渇により、新しい人事制度や戦略の構築が急務となっています。加えて、コロナ禍による働き方の変化や人材の取り合いなど、人事を取り巻く環境は大きく変化しており、モチベーション向上施策や報酬マネジメントなどの対応が求められています。

しかし、多くの大手企業が導入している人事システムは、20〜30年前に導入された統合型ERP(Enterprise Resource Planning)であり、変化への対応が難しい状況にあります。長年の運用の中で、顧客要望に応じたカスタマイズが繰り返され、ガラパゴス化したシステムになってしまったことで、新しい施策へのチャレンジが困難になっているのです。

板倉氏

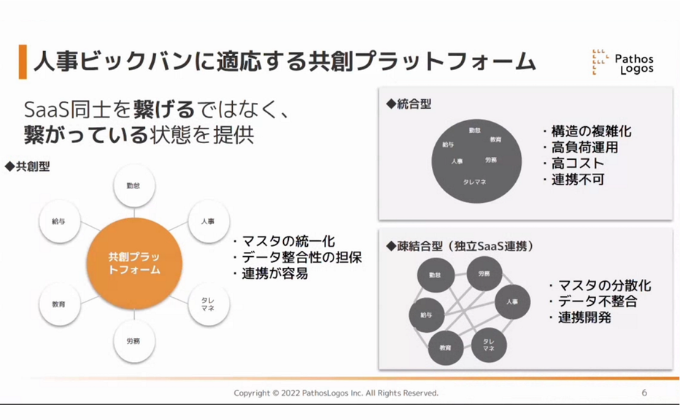

HRSaaSについて

PathosLogosは、この課題を解決するために「HR共創プラットフォーム」を開発しました。これは、人事に必要な標準的なマスターを内蔵したソフトウェアで、各種HRSaaSがこのマスターを利用することで、データの一元化と履歴管理を実現します。HR共創プラットフォームとHRSaaSの連携は、PathosLogosのパートナー企業が担当するため、導入企業側で開発する必要はありません。

「HR共創プラットフォーム」はホリゾンタルなサービスであり、大手企業の人事課題解決に広く貢献できます。人事データの一元化とHRSaaSの統合による柔軟な課題解決を実現するもので、変化の激しい時代に対応できる人事システムとして、さまざまな共創パートナーと協力しながら事業を展開しているところです。

板倉氏

現在、日本の主要なHRSaaSベンダーのほとんどがPathosLogosのパートナーとなっており、同社のプラットフォームに合わせたコネクター(API)を開発しています。PathosLogosは、スマートフォンのAndroidやiOSのようなOSを提供するように、人事システムのプラットフォームを提供することで、企業のデータ一元化とスピーディな変化対応を支援していく方針です。

人事領域でのDXが加速する中「HR共創プラットフォーム」は、大手企業の人事課題解決に大きく貢献することが期待されます。同社の取り組みは、人事システムの未来像を示すものとして業界の注目を集めており、代表・牧野氏の豊富な経験と、シニアメンバーの知見を結集したPathosLogosの挑戦は、今後も要注目です。

社内ルールの形骸化を防ぐセキュリティDXツール「SecureNavi」で世の中から〝悲報〟をなくす

SecureNavi株式会社 COO 久高 拓海氏

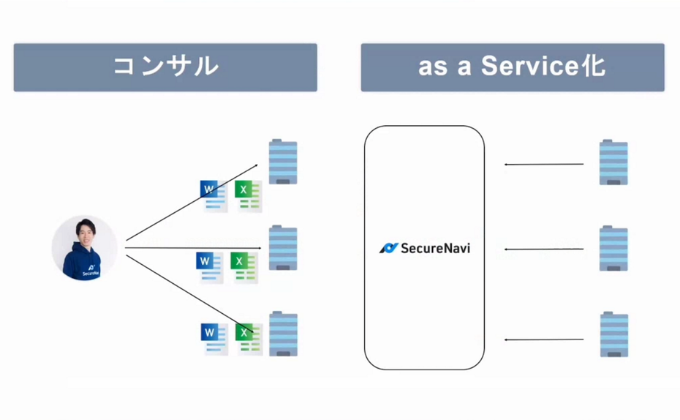

SecureNaviは文系のセキュリティ領域におけるDXソリューションを展開するスタートアップです。セキュリティ領域には、ウイルス対策や脆弱性診断などの理系のセキュリティと、規程管理やリスクアセスメントなどの文系のセキュリティがあります。同社は、セキュリティ市場全体の半分を占める文系のセキュリティ領域に特化し、サービスを提供しています。

近年、セキュリティ事故が多発していますが、その主な原因は最新のソリューションを導入していないことではなく、社内ルールを守れていないことにあります。CEOの井崎氏は、情報セキュリティコンサルタントとして10年以上の経験を持ち、その間ワードやエクセルでの非効率な業務に課題を感じていたそうです。コンサルタント側は同じような文書を量産し、顧客側は大量の文書を運用しなければならず、形骸化しがちです。

実際、社内ルールは覚えきれないほど多く、管理台帳はファイルサーバーの奥底に埋もれがちです。自社の社内ルールを全て覚えて守れる人がいるのか、いない場合は形骸化のサインかもしれません。この状況は数十年変わっておらず、人材不足と規制の増加により限界を迎えています。

久高氏

そこでSecureNaviは、これらの文系のセキュリティをDXするソリューションを開発しました。SecureNaviは、ISMSの基準に沿って達成率を示し、動画でガイドしながら体制作りを支援します。作業の進捗に合わせて達成率が上がり、タスク機能でリマインドを行います。

SecureNaviについて

もう一つのクラウドサービス「SecureNavi Pro」は、社内規程をアップロードすると中身を解析し、さまざまな規制へのカバー率を一覧で示します。漏れがあればクラウドサービスから提案し、簡単に対応できます。久高氏は、これらの製品を利用することで、情報セキュリティを効率的に管理し、形骸化を防ぐことができると強調しました。

同社のサービスはすでに600社以上の中小企業から大企業まで幅広い顧客を獲得しています。ARRは3億円を突破し、さらなる成長を目指しています。今後は、セキュリティデータをコアとして事業領域を拡大し、文系のセキュリティ領域の6,000億円マーケットを狙います。

文系のセキュリティ領域における深刻な課題を解決するためには、SecureNavi単体の機能やビジョンにとどまることなく、他のセキュリティツールやSaaS、ITデバイスとの連携や、販売網の強化が不可欠だと考えています。あらゆるジャンルの企業のセキュリティ運用に変革をもたらすため、ぜひ協業の相談をいただけたら嬉しいです。

久高氏

アメリカでは、同様のサービスを提供するスタートアップ2社がユニコーンになっています。これは、規制の複雑化と管理対象の増加が日本より先に進んでいたためだとSecureNaviは分析しています。日本でも同様の課題があり、SecureNaviは国内マーケットの開拓を目指しています。同社では日本固有の規制が参入障壁になり、海外勢の参入は容易ではないと考えています。

近い将来、セキュリティ事故で人の命が失われる可能性があるかもしれません。世の中から〝悲報をなくす〟というビジョンのもと、形骸化している文系のセキュリティをDXすることで、本質的なセキュリティ運用を実現する世界観を目指します。

久高氏

AI活用で社内情報の高速検索を実現する「NapAnt」

株式会社Onikle 代表取締役CEO 立野氏

Onikleは、大企業で急速に普及しているSaaSアプリケーションに分散した情報を一元的に検索できるプラットフォーム「NapAnt」を提供しています。日本企業では平均7つ以上のSaaSアプリを使用しており、今後その数は海外と同水準まで増加すると予測されています。情報が複数のアプリに分散していることに加え、一つのアプリ内でも数万人の社員がいる場合、必要な情報を探すのに多くの時間が取られています。

NapAntは、SaaSアプリケーションやオンプレミスのサーバーと連携し、ユーザーが検索ワードを入力すると、全てのアプリから一括で情報を検索します。各アプリから取得した権限情報に基づいて、各ユーザーが見られる情報だけが検索結果に表示されるという設計になっています。つまり、同じ検索ワードでも、ユーザーごとに異なる検索結果が表示されます。

立野氏

もう一つの大きな特徴は、データ量に関係なく1秒以下で検索結果を返す高速な検索です。どれだけ大規模なデータと連携しても、ストレスなく必要な情報にアクセスできます。

NapAntについて

立野氏は今年8月から提供予定の新機能として、自由質問型のボット機能を紹介しました。SlackやTeamsの中にボットを設置し、自然言語で質問をすると該当する回答を返してくれます。例えば、長大な規定やPDFから必要な情報を引き出し、どのページに記載されているかを即座に回答できます。ctrl Fを使ってPDF内を検索する手間が省けるだけでなく、目的の情報を的確に提示してくれるのです。

Onikleは機密情報を扱うため、セキュリティ対策には万全を期しています。すでにISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)を取得済みで、IP制限や暗号化などの技術的な対策も講じています。価格体系は、トライアル段階で50名程度の利用を想定した固定価格と、データ量に応じた従量課金型のモデルを用意しています。まずは特定の部門で使ってみて、ROIを計算しながら段階的に導入を拡大していくことが可能です。

立野氏

現在、複数の上場企業が導入するなど、大企業を中心に引き合いが増えているとのことです。情報量が多い大企業ほど、Onikleのプラットフォームによる業務効率化の効果が高いと期待されます。

Onikleは筑波大学発のベンチャー企業で、CTOは睡眠医学統合研究機構で優秀な研究実績を持つエンジニアです。在学中にはネズミの行動トラッキングAIを開発し、その技術力の高さが注目されました。社内情報の分散や検索に課題を抱える現代企業にとって、優秀な人材を擁するOnikleの今後の展開は目が離せないものになるでしょう。

めぇ〜ちゃん

めぇ〜ちゃん- 各社のご紹介記事も公開しておりますので、お楽しみに~!

関連リンク

- 5月は東大出張版、農業効率化&環境負荷低減の薬から空中に映像を浮かべる鏡まで4社をご紹介/KDDI ∞ Labo5月全体会レポ

- TOKYO VENTURE CAPlTAL HUBに入居している、VCの推しスタ6社をご紹介/KDDI ∞ Labo4月全体会レポ

- 5月は東大出張版、農業効率化&環境負荷低減の薬から空中に映像を浮かべる鏡まで4社をご紹介/KDDI ∞ Labo5月全体会レポ

- ヒトにも環境にも優しい新農薬の開発! - アグロデザイン・スタジオ

- 低コストで環境に優しい素材を開発できる新技術! - ファーメランタ

- 物流・小売業界の人手不足を解消! - ROMS

- 未来のUI・空中ディスプレーを開発! - パリティ・イノベーションズ

関連記事

-

素材の力で未来を創る - マテリアルゲート

2026年02月03日

-

ニッポン発、今ここにない未来をつくる - POCKET RD

2026年01月29日