- インタビュー

2025年03月31日

CES出展からスタートアップの海外展開まで——ジェトロのグローバル展開支援を探る

- 独立行政法人 日本貿易振興機構

樽谷範哉 - イノベーション部 次長

- 独立行政法人 日本貿易振興機構

外山夏帆 - イノベーション部 スタートアップ課

世界最大級のテックイベント「CES2025」でJapanパビリオンを設置した日本貿易振興機構(ジェトロ)。日本のスタートアップが世界で成功するために必要な視点と落とし穴はどこにあるのか。ジェトロのイノベーション部次長(スタートアップ担当)の樽谷範哉氏に、CES出展の狙いからスタートアップ支援の全貌、グローバル市場で勝つための秘訣までを伺いました。

単なる出展支援を超えた戦略

毎年1月、米国ラスベガスで開催される世界最大級のテックイベント「CES」。ジェトロはここに「Japanパビリオン」を設置し、日本のスタートアップ企業31社の出展を支援しました。この取り組みは単なる展示会出展支援にとどまらない、戦略的な意図を持っています。

元々コンシューマーエレクトロニクスショーとして始まったCESは、今では様々な最先端技術が集まる場となり、毎年新しいトレンドを発信する機会となっています。

過去には、ドローンや3Dプリンター、音声アシスタントなど、その年を象徴する技術がCESに集結してきました。

日本のスタートアップをCESに送り込む理由は、2019年から始まった「J-Startup」という取り組みの一環です。これは経済産業省が主導して始まった官民一体プロジェクトで、世界で勝てるスタートアップを選定・支援することを目的としています。

J-Startupは、日本のスタートアップのアクセラレーターやVCに推薦してもらい、世界で勝てるスタートアップを選んでいます。その中で、日本のスタートアップエコシステムが機能していることを発信していくために始めたのが、CESでのJapanパビリオンです。

樽谷氏

CES2025では、多くの集客が期待できる入り口付近のメインストリート沿いにパビリオンを設置し、スタートアップ限定エリア「Eureka Park」に出展。これにより、世界中から訪れる約14万人の来場者に対して、日本のイノベーティブな企業を効果的にアピールする狙いがあります。

Japanパビリオンに出展する企業は戦略的に選定されています。樽谷氏は出展企業には大きく3つのタイプがあると説明します。

CES2025で「Best of Innovation」を受賞したBionicM(同社リリースより)

出展企業には『新製品ローンチ型』『PR効果重視型』『商談加速型』の3つの形があります。新製品ローンチ型は、カスタマイズできる汎用AiロボットJizaiのようにCESで新商品を発表し注目を集める企業、PR効果重視型は義足を開発するBionicMのようにメディア露出による問い合わせ増加を狙う企業、そして商談加速型は既に海外展開準備が整ったプロダクトの売上増加を狙い商談相手を探す企業です。

樽谷氏

また、CESには「Launch IT」「Unveiled」「ShowStoppers」といった3つのメディアイベントがあり、これらに参加することで海外主要メディアの注目を集める機会も提供されています。

CESをどう使うかは企業によって異なります。メディアに発信する企業もいれば、代理店を見つけに行く企業もあり、具体的な商談を目的とする企業もあります。単に参加するだけでは効果は限定的。目的をはっきりさせ、それに応じた活用方法を考えることが鍵となります。

樽谷氏

ジェトロでは、各企業の出展目的に応じてその成果を多角的に評価しています。

メディア露出は、特に海外での認知度が低い日本のスタートアップにとって重要な成果の一つです。例えば、義足を開発するBionicMは、CESでの出展を通じて多くのメディアに取り上げられました。

BionicMのような義足の企業の場合、CESに来る人が直接顧客になる可能性は低いのですが、メディアによる報道効果を狙って出展しています。報道されることで問い合わせの流入が大幅に増加し、既にアメリカでのローンチも行い、FDAの承認も取得して製品販売も始めています。

樽谷氏

一方で、既に日本市場で実績を持ち海外市場への準備が整った企業や海外での販売のために顧客からフィードバックが欲しい企業にとっては、具体的な商談機会の創出が重要な成果となります。例えば、データ分析プラットフォームを提供するユーザベースのような企業は、CESを通じて海外のパートナー候補との商談を積極的に進めています。

樽谷氏によれば、ジェトロでは「日本のスタートアップが海外のVC等の投資家から資金調達をした場合」「海外でサステナブルな売上が立った場合」「海外で拠点を確立した場合」などを成功として評価しているそうです。

グローバル展開におけるジェトロのサポート

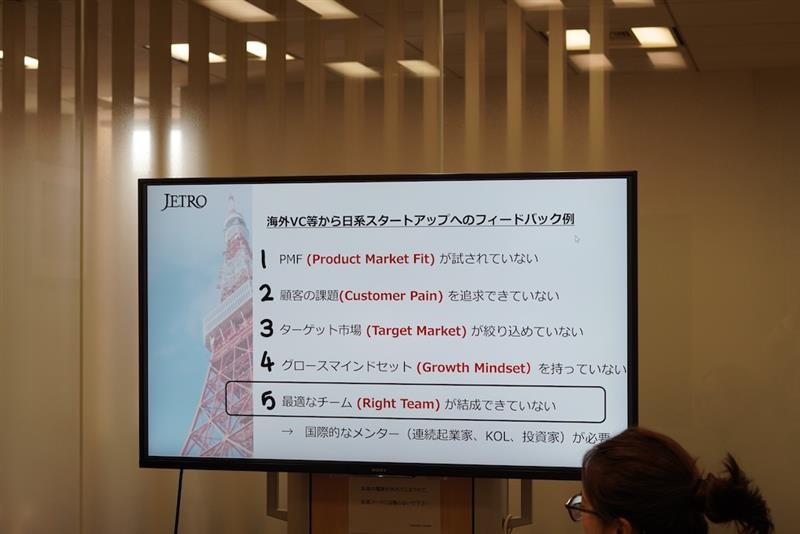

海外VC等から日系スタートアップへのフィードバック例

このように大きな注目機会のひとつでもあるCESですが、当然ながらここでの出展や成功だけで海外展開がワークするわけではありません。そこでジェトロでは海外展開を目指す日本のスタートアップに対して、包括的な支援プログラムを展開しています。

そのひとつ、グローバル・アクセラレーション・ハブは、日本のスタートアップの海外展開を総合的に支援するプログラムです。メンタリング、法人設立支援、ネットワーキングなど、様々なサービスが無料で提供されています。

樽谷氏によるとこれは世界30ヶ所で実施しているもので、2023年度実績で年間のべ931社が利用し、1,683件のメンタリング件数、833件のコネクション形成をしているそうです。

中でも樽谷氏が強調していたのが「メンター」の存在です。

グローバル・アクセラレーション・ハブは、日本のスタートアップが登録すると、その企業に合った海外のメンターを紹介し伴走支援を行うサービスです。メンターからのメンタリングを受けながら、海外の投資家や顧客を紹介してもらう機会を創出しています。

樽谷氏

日本のスタートアップと海外のメンターをマッチングすることで、グローバル市場での成功に必要な知見やコネクションを提供する。実際に、ジェトロが把握する成功案件の約7-8割はこのメンタリングから生まれているといいます。

海外メンターの存在は、日本のスタートアップのグローバル展開において極めて重要な役割を果たしています。彼らは単なるアドバイザーではなく、現地市場への橋渡し役としても機能するからです。

樽谷氏は次のようなエピソードを披露してくれました。

海外VCに日本のスタートアップを紹介すると、プロダクトマーケットフィットが達成されていない、顧客の課題を十分に追求できていない、ターゲット市場の絞り込みができていないという点をよく指摘されます。

樽谷氏

このような日本企業の課題を解決するために、海外メンターは現地市場の視点や戦略的アプローチを提供する重要な役割を担っています。

国際的アクセラレーションプログラムとの連携とこれからの日本のスタートアップエコシステム

Techstars Tokyo デモ・デイの集合写真(Techstars Tokyo 提供・ジェトロ記者発表資料より)

こうした伴走型の支援に並び、海外展開で注目したい施策が国際的なアクセラレーションプログラムへの参加です。ジェトロでは、国際的に影響力のあるTechstars、Alchemistといったスタートアップ・アクセラレーションプログラムと連携をしています。

ジェトロのアクセラレーションプログラムには、500 Global、Techstars、Alchemist、Berkeley SkyDeck、StartXなど、様々なプログラムとの提携があります。年間30〜40程度のプログラムを実施、500社以上の日系スタートアップがこれらのプログラムに参加しており、体系的な学びの場となっています。

樽谷氏

興味深いのは、最近ではこれらの国際的アクセラレーションプログラムが日本国内で投資を伴う形で展開されつつある点です。2022年にはジェトロと三井不動産株式会社、Techstarsとの提携により、東京でのプログラム「Techstars Tokyo Accelerator」が始まりました。

Techstarsと提携して国内のプログラムを立ち上げました。日本のスタートアップ6社と海外のスタートアップ6社の計12社が参加しています。テックスターズ東京には80〜100人程度のメンターがおり、その約6割は外国人です。これにより、日本にいながらにして国際的な環境でのメンタリングを受けることができます。

樽谷氏

Techstars CEOデビッド・コーヘン氏 (Techstars Tokyo提供・ジェトロ記者発表資料より)

ここ数年、国内ではグロース市場に上場したスタートアップの株価低迷という新たな課題に直面し、スタートアップ・エコシステム全体の「アップデート」が求められるようになりました。生成AIによる新たなパラダイム・シフトを追い風に、スタートアップには資本、事業、人材のグローバル化が大きな宿題として突き付けられています。こうした中でのジェトロの海外展開支援は、起業家にとって新しい選択肢を与える大きな力になるはずです。

インタビューの終わり、樽谷氏に今後の国内スタートアップエコシステムの成長に必要な鍵を尋ねたところ、連続起業家の存在を挙げてくれました。

日本のスタートアップエコシステムにとって、連続起業家のサイクルを作ることは非常に重要です。トレジャーデータのような成功事例から生まれた起業家が、次の世代を教え、支援していくサイクルを創出する必要があります。

樽谷氏

最終的に樽谷氏が目指すのは、日本が世界のスタートアップエコシステムの中で独自の位置を確立することです。単にシリコンバレーのモデルを模倣するのではなく、日本の強みを活かしながらもグローバルに通用する独自のエコシステムを構築すること——。その実現に向けて、ジェトロの支援活動は今後も続いていきます。

CESのJapanパビリオンから始まった今回の取材で、日本のスタートアップエコシステムの国際化と、それを支えるジェトロの多様な支援プログラムの姿が見えてきました。日本企業のグローバル展開はまだ発展途上ですが、彼らの取り組みを通じて、その可能性は着実に広がりつつあります。

関連リンク

関連記事

インタビューの記事

-

ニッポン発、今ここにない未来をつくる - POCKET RD

2026年01月29日

-

レアル・マドリードのアクセラに採択 - AMATELUS

2026年01月28日