- インタビュー

2025年09月09日

2キロメートルの心電図をAIが3分で解析──カルディオインテリジェンスが変える医療現場

- 株式会社 カルディオインテリジェンス

田村 雄一 - 代表取締役社長 CEO

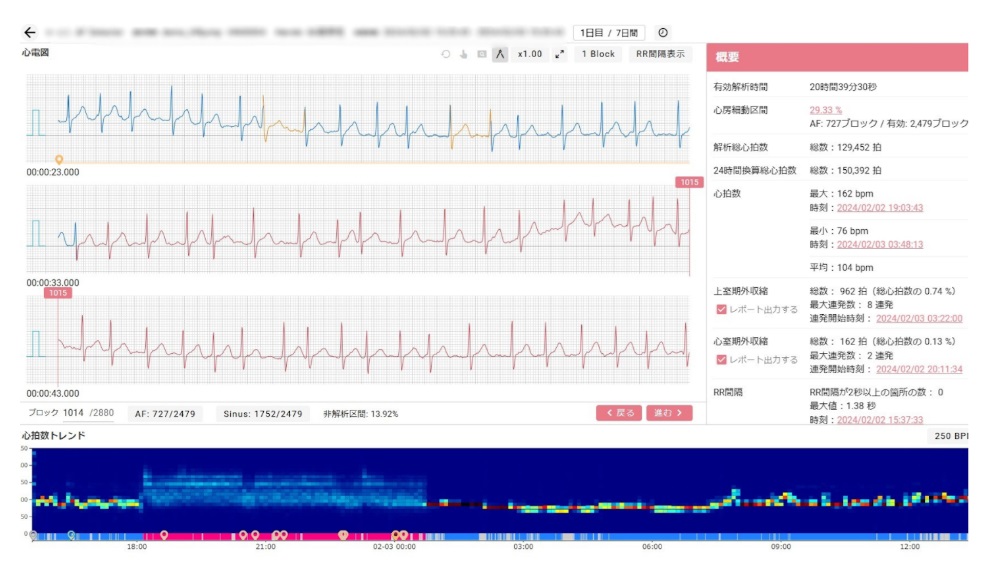

24時間分の心電図解析を約3分で完了し、医師の作業時間を20分の1に短縮する、AI医療機器「長時間心電図解析ソフトウェアSmartRobin AIシリーズ(以下、SmartRobin AI)」で長時間心電図解析の効率化を実現したカルディオインテリジェンス(※)が、新たな挑戦を始めています。

2024年12月には不整脈の一種である“発作性心房細動”の発作の兆候を検出する新製品「発作性心房細動兆候検出ソフトウェアSmartPAFinシリーズ(以下、SmartPAFin)」が薬事承認を取得し、6月の大阪・関西万博では「未来の家」ブースで次世代医療の姿を提示しました。

すでにSmartRobin AIの累計オーダー数1万件を突破した同社が描く、AI医療機器の社会実装と海外展開の戦略について、代表取締役社長 CEO で医師でもある田村雄一氏に話を聞きました。

「2キロメートルの心電図」を AI が3分で解析

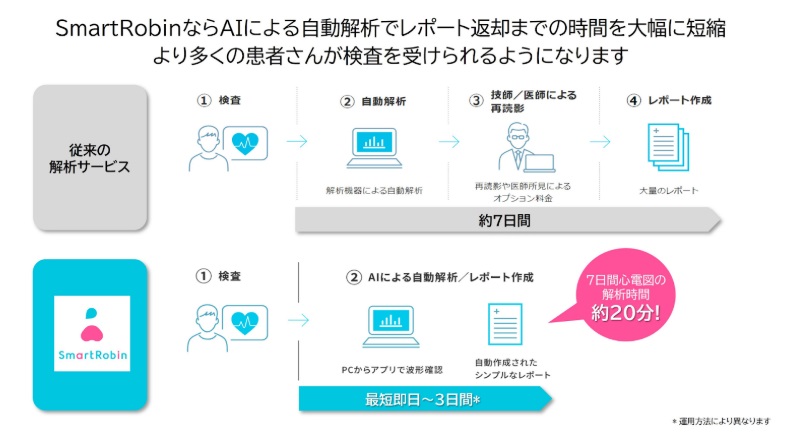

サービスイメージ

カルディオインテリジェンスが取り組むのは、不整脈という脈が乱れる病気の発見です。重篤な場合は心臓疾患や脳梗塞の原因となるこの病気は、長時間の心電図検査で発見率が高まりますが、そこには大きな課題がありました。

健康診断の心電図は10秒間程度で A4用紙1枚分ですが、24時間分を紙に印刷すると約2キロメートル、7日間なら約15キロメートルにもなります。従来は医師や検査技師が紙のレポートや解析機器のデスクトップ上でスクロールしながら確認していたため、解析が非常に大変でした。

田村氏

本来は長時間検査すれば病気を発見できるはずなのに、解析に大きな負担が発生することから検査が普及せず、日本だけでも約100万人の不整脈患者が未発見のままだといいます。

心電図イメージ

この課題を解決するのが、同社の AI 医療機器「SmartRobin AI」です。AI の力で見るべきポイントを絞り込み、医師に提示することで、田村氏によると従来1時間以上かかっていた解析作業を2~3分で完了できるようになったといいます。

実際の病院での測定では、作業時間が約20分の1になっています。今まで月に2~3件しかできなかった検査が50~60件できるようになり、より多くの患者さんに検査機会を提供できるようになりました。

田村氏

SmartRobin AI の累計オーダー数は2025年4月時点で1万件を突破しました。導入医療機関は140施設を超え、田村氏によると病気発見率は10%以上という高い成果を上げているといいます。患者にとっても、AI を使っているため結果が早く返ってくることで、検査結果を長時間待つストレスが軽減されるメリットがあります。

特許戦略で守る独自技術と「兆候検出」AI

同社の競争力を支えるのは、AI 技術そのものだけではありません。2024年12月に薬事承認を取得した「SmartPAFin」は、不整脈(発作性心房細動)が出ていない時でも「この人は普段不整脈が出やすい」「今後不整脈を起こす可能性がある」ということを示す兆候を検出できる革新的な技術です。

AI 技術の特許だけでなく、画像をどう表示するか、どのようなユーザーインターフェースを構築すれば医師が使いやすいかという部分も含めて特許化しています。技術だけに限定せず、見せ方や使い方も含めて他社が真似しにくい製品展開をしています。

田村氏

海外にも AI を使った心電図解析サービスは存在しますが、多くはまだ人力に頼る部分が多く、同社のように短時間で信頼性の高いデータを提供できるレベルには至っていないといいます。同社は医師からのフィードバックを迅速に製品に反映することで、作業効率化とデータの見やすさ、病気発見のしやすさを継続的に向上させています。

グローバル展開においては、日米の医療制度の違いを戦略的に活用する方針です。日本では病院での業務効率化が重要な一方、米国では医療費が数十倍かかることもあるため、病気の予防や早期発見へのニーズが非常に高いです。

「早く病気の兆候を検出できるシステムは、予防意識の高い米国市場でより受け入れられやすい」と田村氏は期待を込めます。田村氏によると、現在米国の医師との検証も進めており、海外での承認取得に向けた準備を着実に進めているといいます。

AI を使っているので結果が返ってくるのが早く、患者さんもすぐに結果を聞くことができます。今まで勧められなかった検査を受けられてよかったという声も多く、すでに何千人という患者さんの病気を見つけて診断を支援することができています。

田村氏

万博を経てプラットフォーム構想へ

大阪・関西万博出での展示ブースの様子

2025年6月の大阪・関西万博への出展は、同社にとって大きな転機となりました。「万博に出展すること自体が希少性や革新性の証明となり、ビジネスパートナーを見つけたり、資金調達の際にもプラスに働いています」と田村氏は振り返ります。万博では、スマートフォンに声を吹き込むことで心不全を評価する新技術も展示。現在臨床試験中のこの技術は、2年後の社会実装を目指しています。

田村氏が描く将来像は、単なる医療機器の提供を超えたプラットフォーム構想です。

「スマートフォンを使った健康管理や、病院と在宅をシームレスにつなぐモニタリング解析を、一つのプラットフォームとして構築していきたい。プログラム医療機器(SaMD)を現場に届けるだけでなく、最終的には家庭でもその良さを実感してもらえるような事業展開を目指しています」と田村氏は語ってくださいました。

大企業との連携についても、医療機器参入を目指す企業へのノウハウ共有や、通信事業者との協業による一般向けサービス展開など、多様な可能性を模索。保険診療での実績や AI 医療機器承認のノウハウを、連携を通じて共有していく考えです。

AI と医療は注目されていますが、本当に社会実装されている例は少ない。我々はフロントランナーとして成功事例を積み重ね、多くの患者さんを救っていきたい。この業界全体を盛り上げ、様々な切り口のヘルスケアAIが使われる未来を作っていきたい。

田村氏

医師としての現場経験と AI 技術を融合させ、着実に社会実装を進めるカルディオインテリジェンス。病院から家庭まで、シームレスな医療プラットフォームの実現に向けて、同社の挑戦は続きます。

※:第二種医療機器製造販売業(許可番号 13B2X10429) 医療機器製造業(登録番号 13BZ201666)

めぇ〜ちゃん

めぇ〜ちゃん- シームレスな医療プラットフォームの実現に向けて奮闘する、カルディオインテリジェンスの今後の活躍に注目ですね!

関連リンク

関連記事

インタビューの記事

-

ニッポン発、今ここにない未来をつくる - POCKET RD

2026年01月29日

-

レアル・マドリードのアクセラに採択 - AMATELUS

2026年01月28日