- インタビュー

2024年06月10日

NFTとWeb3の最先端技術で地方創生を牽引 、あるやうむ代表の畠中博晶氏

- 株式会社あるやうむ

畠中 博晶 - 代表取締役CEO

地方自治体の課題解決とデジタル化の促進を同時に実現する新しいアプローチで、注目を集めているスタートアップ企業があります。その名は「あるやうむ」です。NFT(非代替トークン)やWeb3(ブロックチェーン技術を活用した次世代インターネット)などの先端技術を武器に、地域活性化と新たな価値創出を目指しています。

同社の代表取締役CEOを務める畠中博晶氏に、事業内容と今後の展望などについて詳しくお話を伺いました。

古くからある地域課題に、新しいソリューション

あるやうむでは、ふるさと納税の返礼品としてNFTを活用したり、人気クリエイターとコラボレーションしてNFTを発行したり、新しい取り組みを次々と展開しています。

2022年にCryptoNinja PartnersさんとコラボしてNFTを発行したところ、222種類ものNFTに対して1,710件もの寄付が集まりました。さらに現地に足を運んだユーザーも3〜5%に上りました。

畠中氏

余市町を背景に、特産品のワインとニシンを持つ、CryptoNinja Partnersのキャラクター「ルナ」。

左は返礼品送付時のNFT、右は余市町を訪れレベルアップしたNFT。

従来の返礼品とは一線を画した斬新なアプローチながら、なぜこれほどの反響があったのかの理由について、畠中氏は以下のように分析します。

NFTはまだ誕生間もない新しい技術で、世の中に広く受け入れられていない時代背景がありました。だからこそ、NFTコミュニティに属する人々が、新しい試みに対して共感してくれました。自治体に対する感謝の気持ちや、感動を味わえたことが大きかったのではないでしょうか。返礼品を単に〝もらう〟だけでなく、能動的に関わることで、さらに地域への愛着が深まります。NFTならではの新しい価値体験を生み出せたと考えています。

畠中氏

あるやうむのシステムでは、体験に応じて、NFTのデジタルアートが進化する仕組みになっています。NFTオーナーがエネルギーを注げば注ぐほど、デジタルアートが進化するという斬新な体験を提供できるのです。

フィジカルとデジタルの垣根を越えた地域作り

Image credit: Alyawmu

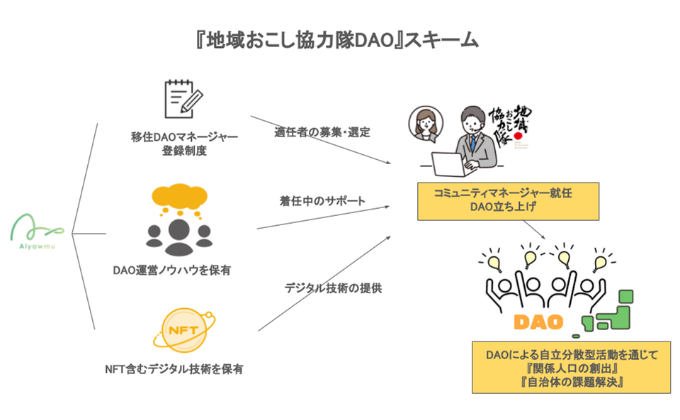

あるやうむでは最近、NFTやWeb3技術を活用して、地域活性化の本丸ともいえる新しい事業に乗り出しました。それが、2024年度から始まった「地域おこし協力隊DAO」事業です。この制度は、DAOやNFTに知見を持つ人材を地方自治体に紹介するもので、地方のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進に寄与しつつ、関係人口の創出と地方課題の解決を目的としています。

私たちのユーザーには、本業ではITやデジタル分野に携わっていないものの、NFTやAIなどの先端技術に精通している方が多数いますが、そうした方々の活躍の場所が不足しているのが実情です。一方、多くの自治体は、移住者が増えないという深刻な課題を抱えています。そこで両者のニーズをマッチングさせられないかと考えました。自治体は地域を盛り上げる人材を求め、私たちのユーザーは活躍の場を求めています。完全に両者の利害が相互補完の関係にあるのです。

畠中氏

そこで打ち出されたのが、デジタルコミュニティを運営する人材を自治体に紹介する「地域おこし協力隊DAO」事業です。自治体の課題解決に貢献しながら、デジタル人材の活躍の場を生み出すことが狙いです。すでに4つの自治体で協力隊の受け入れが内定し、来年度は20~30の自治体に拡大する見込みです。

今後、1都道府県に1つ程度のペースで、全国に広がっていけば、日本全国で同時多発的にDXの知見が集積されることになります。私企業のレベルを超えた公益性の高い取り組みになり得ると考えています。

畠中氏

処遇面でも手厚い内容となっています。実際に移住をし、地域おこし協力隊DAOに参加した人への支払われる給与の水準は「月収34万円で副業可能」。通常の地域おこし協力隊員に比べれば高額な処遇です。

DXの最先端に取り組める魅力的な仕事です。ぜひ多くの方に応募していただきたいと思います。

畠中氏

一方、自治体に対しては、この制度を全額交付税措置で負担できることをアピールしています。財政面での不安を除去し、制度導入を後押ししようという算段です。

DXが進んでいない自治体というのは、顕在化されたニーズがないだけで、潜在的なニーズは必ずあります。デジタル人材を受け入れれば、そうしたニーズを発掘し、DXを推進できるはずです。

畠中氏

このように、フィジカルとデジタルの垣根を越えて、あるやうむでは、新しい価値を生み出すべく両方を行き来できる制度を構築しました。地方自治体は、地域の状況に合わせた最適なDXソリューションを見出せるというわけです。

地域に根ざすスタートアップの原動力

余市町で展開しているNFTの一例

あるやうむは本社を札幌に構えています。起業から現在に至るまでの経緯を聞いたところ、畠中氏は北海道での出来事を振り返り話してくれました。

事業のことを余市町町長にお話したところ、大変気に入っていただき、余市町が最初の自治体案件を下さいました。北海道は40年前にスタートアップの集積地だった名残があり(編注:かつてのハドソン、ビーユージーなどに代表される)、そうした地域に根差したスタートアップ振興が後押ししてくれたのだと思います。

畠中氏

地域に根差した事業スタイルは、畠中氏の原動力になっているようで、地方銀行や地域の有力者とも協業に向けた関係作りに努めています。また、あるやうむの取り組みは、政府が進める「地方創生」という国家的な重要課題ともマッチしています。

日本の人口は減少し東京一極集中が進む中で、政府は国土の活力を維持するために地方創生に注力してきました。しかし、ITベンチャーの活動が首都圏に集中しがちだったため、そうした施策が地方に行き渡りにくい面もあったのが実情です。私たちの取り組みは、地方のデジタル化を直接的に後押しするもので、地方創生政策の実効性を高める視点でも有効です。

畠中氏

あるやうむは今後、日本全国での活動を広めるべく、大企業、金融機関、地方の有力者など、多岐にわたる人々と連携を強化していく考えです。また、地域おこし協力隊DAOの活動については、議員の人々の力も借りながら、自治体への制度導入も呼びかけていくと言います。先駆的でチャレンジングな事業スタイルには、地方が抱える本質的な課題を解決し、新時代の地方創生を体現しようとする熱い想いが息づいています。NFTやWeb3といった新しい技術と、フィジカルの地域をうまく組み合わせる「あるやうむ」の取り組みは、まさに新時代の地方創生を体現する挑戦と言えるのではないでしょうか。

関連リンク

関連記事

-

素材の力で未来を創る - マテリアルゲート

2026年02月03日

-

ニッポン発、今ここにない未来をつくる - POCKET RD

2026年01月29日

インタビューの記事

-

「AI レディ化に投資する」——変わり始めた日本企業

2026年02月19日

-

ワークフローが美しい国だから必ず勝てる——フライウィール横山直人氏が語る、AI 時代の日本企業の勝ち筋

2026年02月17日