- イベント

2024年05月15日

5月は東大出張版、農業効率化&環境負荷低減の薬から空中に映像を浮かべる鏡まで4社をご紹介/KDDI ∞ Labo5月全体会レポ

KDDI ∞ Laboでは毎月、オープンイノベーションに関わる∞Laboパートナーとスタートアップの共創をサポートする全体会を開催しています。5月の全体会は、東京大学駒場キャンパスで開催しました。

今回は東大出張版ということもあり、MUGENLABOパートナーとして参加いただいている96社の方々に加え、将来、起業を目指す東京大学の学生の皆さんも多数参加しました。本稿では登壇した4社のピッチステージの内容をお送りいたします。

めぇ〜ちゃん

めぇ〜ちゃん- 今月はディープテック領域のスタートアップ4社にご登壇いただきましたので、ご紹介します。

独自開発の硝化抑制剤で農業効率化と環境負荷軽減を実現するアグロデザイン・スタジオ

アグロデザイン・スタジオ 代表取締役社長 西ヶ谷有輝氏

アグロデザイン・スタジオは、環境にやさしい農薬の研究開発に取り組んでいます。同社が注目しているのは、世界で最も栽培されている作物であるトウモロコシです。トウモロコシの一大生産地は、コーンベルトと呼ばれるアメリカ合衆国中西部です。コーンベルトでは大量の窒素肥料が使用されており、環境に大きな負荷をかけているといいます。

そしてコーンベルトで栽培されたトウモロコシの輸入量が最も多いのが日本です。日本ではその大半が家畜の飼料として使用されています。例えば、牛肉1kgの生産に必要なトウモロコシの量は11kgとされています。牛肉を食べること自体の環境負荷を考慮し、牛肉を食べないヴィーガンライクな生活をする人も増えています。

そこでアグロデザイン・スタジオは「硝化抑制剤」の開発に取り組むことにしました。トウモロコシ栽培で使われる肥料の半分のうち作物の栄養になるのは50%です。残りの半分は硝化菌に消費されてしまいます。その硝化菌を抑制することで、窒素肥料の効率的な利用を促すのが「硝化抑制剤」です。さらに硝化菌の代謝物は、水質汚染や温暖化につながる環境汚染物質であり、その抑制にもつながっています。

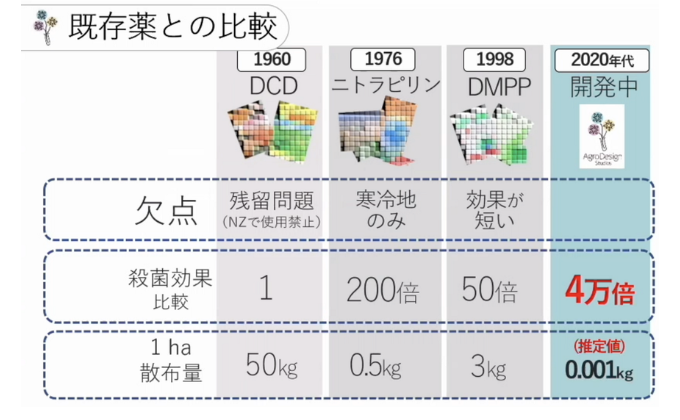

既存薬との比較

既存の硝化抑制剤もありますが、効果が弱く大量に散布しなければならないため、作物に薬剤が残留して人体に悪影響を及ぼすリスクがあります。実際にニュージーランドでは一部の硝化抑制剤の使用が禁止された例があります。一方、アグロデザイン・スタジオの硝化抑制剤は、実験室レベルで既存薬の4万分の1の量で同等の効果を発揮できるため、土壌にも人体にも優しいものになると期待されます。

これを実現するのが酵素の3次元構造解析です。硝化菌の酵素の構造を詳細に解析することで、ピンポイントで窒素肥料を代謝する酵素の働きを抑制する分子標的農薬を開発しています。医薬品業界では一般的な分子標的薬と呼ばれるアプローチを、農薬で再現しようと試みているのです。

西ヶ谷氏

この酵素(タンパク質)の3次元構造解析は、製薬会社がよく用いる技術です。3次元構造解析のためには放射光施設を使用する必要があります。同社はその施設の利用時間が国内でもトップクラスであり、研究実績の豊富さが数字から読み取れます。

現在、硝化抑制剤の市場規模は1,500億円ですが、まだ硝化抑制剤が使用されていない地域もあるため、将来的には1兆5000億円規模まで拡大する可能性があります。そんな中、我々は自社創薬事業と製薬会社などからの受託解析サービスの2軸で事業を展開しています。

西ヶ谷氏

協業ニーズとしては、農薬を共同開発できる企業や、8月ごろに資金調達先を予定しているため銀行やVCとの連携を挙げました。また今回は学生の聴講者も多かったため、「サステナビリティーに配慮しながら牛肉もたくさん食べたい」という育ち盛りな学生のためにも、この技術の実用化に全力で取り組みたいと意気込みも語りました。

微生物を工場化、発酵生産で薬のコスト削減・大量生産を可能にするファーメランタ

ファーメランタ 事業開発部 事業開発マネージャー 増田直之氏

石川県立大学発のスタートアップ、ファーメランタの増田氏は、同社の合成生物学を用いた事業について発表しました。ファーメランタは、植物由来の有用物質を微生物による発酵生産で製造することを目指しています。

古くから人類は植物から多くの恩恵を受けてきました。特に医薬品の分野では、天然物に起源を持つさまざまな医薬品が開発され、植物由来の物質の多くが世界中で重要な医薬品として使われています。しかし、植物由来物質の生産には多くの課題があります。

1つ目は植物由来のため年単位で栽培する必要があり、生産量も天候などにより不安定になりがちなことです。2つ目は農地で栽培するにあたって大量の水を必要としたり、さまざまな廃棄物を排出したりすること。3つ目は植物における有用成分の含有量が少ないため、抽出が困難でコストもかかることです。

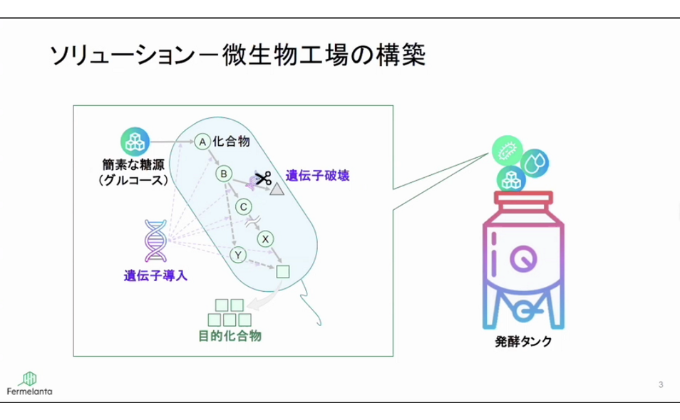

微生物工場の構築

これらの課題を解決するために、ファーメランタでは微生物を工場として利用することにチャレンジしています。具体的には、グルコースやグリセロールなどの安価な原料を用い、微生物内に生合成経路を導入することで、微生物を有用化合物の生産工場とする技術を開発しています。

これによりタイムリーな発酵生産が可能となり、年単位の生産が日単位や1週間以内で完了します。さらに生産コストの大幅削減や95%以上の土地削減、廃棄物の大幅削減などのサステナビリティーも実現できます。

ファーメランタは多様な有用物資の生産にチャレンジしています。例えば、鎮痛薬の原料に用いられる化学物質、テバインです。テバインは化学合成することが難しいため、その生産はケシからの抽出に頼っています。こうした物質の生産ををファーメランタの発酵生産で代替することで、製造コストの削減や大量生産が可能になることが期待されています。

増田氏

ファーメランタの技術基盤は5つあります。新規の代謝経路の設計、多段階の遺伝子導入、適切な遺伝子の機能発現、多段階の酵素発現バランスの制御、タンパク質の過剰発現耐性菌の保有です。これらの技術を生かして、同社はライセンスモデルと自社生産モデルの2つのビジネスを展開しています。

ファーメランタは多様な有用物資の生産にチャレンジしています。例えば、鎮痛薬の原料に用ライセンスモデルでは、ファーメランタで菌株を構築し、商用化前までのフェーズを担います。パートナー企業には商用生産と販売をお願いします。一方、自社生産モデルでは、製造から販売まで一気通貫でおこなうことで、より高い付加価値を提供していきます。

増田氏

協業ニーズとしては、ファーメランタの生産技術を導入して石油化学品で生産している物質をカーボンニュートラルな物質に置き換えたい企業やライセンスモデルにおける販売パートナーなどを挙げました。増田氏は、ファーメランタは世界のすべての物質を微生物を使って作れるようにすることで、持続可能な社会の実現に貢献していきたいと語り、ピッチを締めくくりました。

小型の自動化ソリューションで、製造・物流の中小事業者の人手不足解決を目指すROMS

ROMS 代表取締役社長 前野洋介氏

ROMS代表の前野氏は大学時代から起業に強い関心を持ち、三井物産での14年間の勤務を経て、2019年にROMSを設立しました。三井物産時代には、M&Aやスタートアップ投資、新規事業開発に携わり、アメリカでの6年間の駐在経験もあります。その後、ファーストリテイリングに転職し、ユニクロのセルフレジや店舗DX化、海外テック企業との協業等を担当していました。

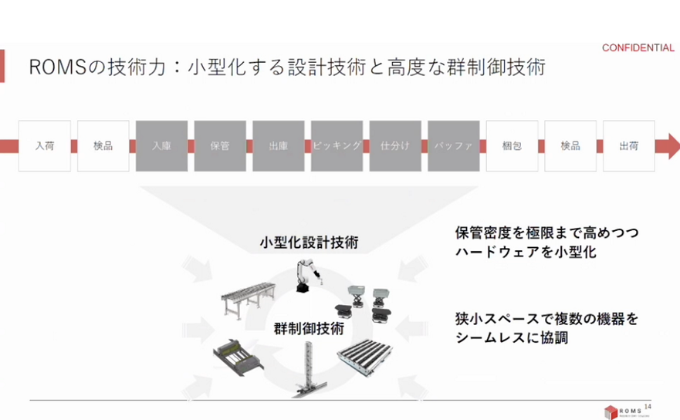

中小規模の製造業者や物流業者などは人手不足に悩んでいますが、大型の自動化システムを導入するのは困難です。ROMSは、狭いスペースにフィットする小型の自動化ソリューションを提供することで、この課題に取り組んでいます。ROMSが提供するのは、自動倉庫やロボットピッキングシステムなどの自動化ソリューションです。

同社の強みは、小型かつ高機能な設計にあります。一般的な自動化ソリューションは500平米以上を対象としていますが、ROMSは100〜500平米の中小規模に特化しています。小型化には、保管密度を高めるハードウェアの設計や、複数機器の協調制御といった技術的なハードルがありますが、同社はソフトウェアとアルゴリズムを内製開発しています。

ROMSの技術力

前野氏は、スタートアップにおいて「誰と、どこで、何を」という順番が非常に重要だと強調しました。特に、ピボットに対応できるエンジニアの存在が欠かせないと述べ、同社のヘッドエンジニアである岩田氏を紹介しました。ROMSはこれまで2回ピボットしているといいます。

ROMSは2019年にポーランド人と共同で会社を設立し、ポーランドと日本の2拠点で事業を開始しました。コロナ禍で2国間の往来が難しくなり、共同創業者とは別々の道を歩むことになりました。

前野氏

ハードウェアの開発には多額の資金が必要で、VCや大企業、行政からの支援なしでは事業を継続できません。実際、同社の無人店舗の実証実験などでは、数億円の資金を投じてハードの開発を進めましたが、大きな売上は立ちませんでした。

ROMSは、製造業やメーカー、EC、物流など、さまざまな業界向けにソリューションを用意しています。KDDIとの協業で開店した無人店舗システムや、駅などに設置可能な自動販売機モデルなども提供しています。同社の平和島ラボでは、学生を含む見学者を受け入れています。

前野氏

協業ニーズとしては、自動化システムの共同提案や共同開発、小型自動倉庫の導入、まちづくりへの参画など、さまざまな形での事業連携を模索しているとのことです。

空中に映像を浮かび上がらせ、非接触インターフェースを実現する「パリティミラー」

パリティ・イノベーションズ 代表取締役 前川聡氏

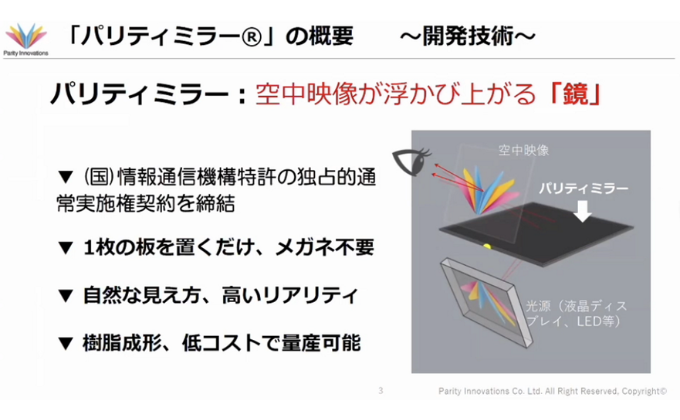

パリティ・イノベーションズは、空中に映像を浮かび上がらせる鏡「パリティミラー」を開発しています。パリティミラーは情報通信研究機構(NICT)の特許技術をもとに開発されました。前川氏自身もNICTの研究者であり、その職務発明をもとに起業したそうです。

パリティミラーは、凸レンズと平面鏡の性質を併せ持つ独自の光学素子です。これにより、鏡映像を空中に実像として結像させることができます。浮かび上がった映像を見るのに眼鏡等は不要で、鏡のように映すだけで高いリアリティの映像を体験できます。樹脂成形による低コストな量産が可能で、価格競争力があります。

パリティミラーの活用範囲は広く、近未来感の演出や実在感の付与に効果的です。例えば、キャラクターを空中に浮かび上がらせ、そこにいるかのような臨場感を創出できます。また、センサーと組み合わせることで、非接触のユーザーインターフェースを構築できます。これにより指の位置を検知し、触れることなくタッチパネルやスイッチの操作が可能になります。

パリティミラー 概要

パリティミラーは感染対策や汚れた手でも操作可能なシステムを実現します。さらに、ガラス越しでも映像を投影できるため、ドライブスルーでの注文などにも応用可能です。前川氏は、パリティミラーがARやMRの分野で革新をもたらす可能性についても言及しました。

現在のARやMRは、デバイスの上で現実を拡張しているに過ぎませんが、パリティミラーを使えば、現実空間に直接仮想の映像を重ねることができます。つまり、現実そのものを拡張できるのです。見えないものを可視化したり、実物とCGを組み合わせたりと、さまざまな表現が可能になります。

前川氏

例えば、実物の人形からライトセーバーを出現させたり、コップから存在しない湯気を立ち上らせたり、人の周りに漫画的な効果線を表示したりできます。また、実物のスピーカーから発する音を可視化するなど、見えないものの可視化も可能です。

パリティミラーをベースに、ユーザーインターフェースや対話システム、立体化などの開発に取り組んでいます。また、現実拡張システムの受託開発にも取り組んでおり、実物と空中映像を組み合わせて現実そのものを拡張していくようなシステムも手掛けています。

前川氏

さらに社内の工場や3DCADとの連携など、具体的な問い合わせも増えているとのことです。パリティ・イノベーションズは現在、量産に向けた連携や非接触UI、現実拡張システムを使いたいIP事業者や広告、イベント事業者との協業ニーズがあるそうです。事業拡大に向けてシリーズAでの資金調達も進めています。

めぇ〜ちゃん

めぇ〜ちゃん- 各社のご紹介記事も公開しておりますので、お楽しみに~!