- インタビュー

2021年06月17日

街づくりからCaaSへ、サービス開発を通じて組織のDXに取り組む東急とフラーの挑戦

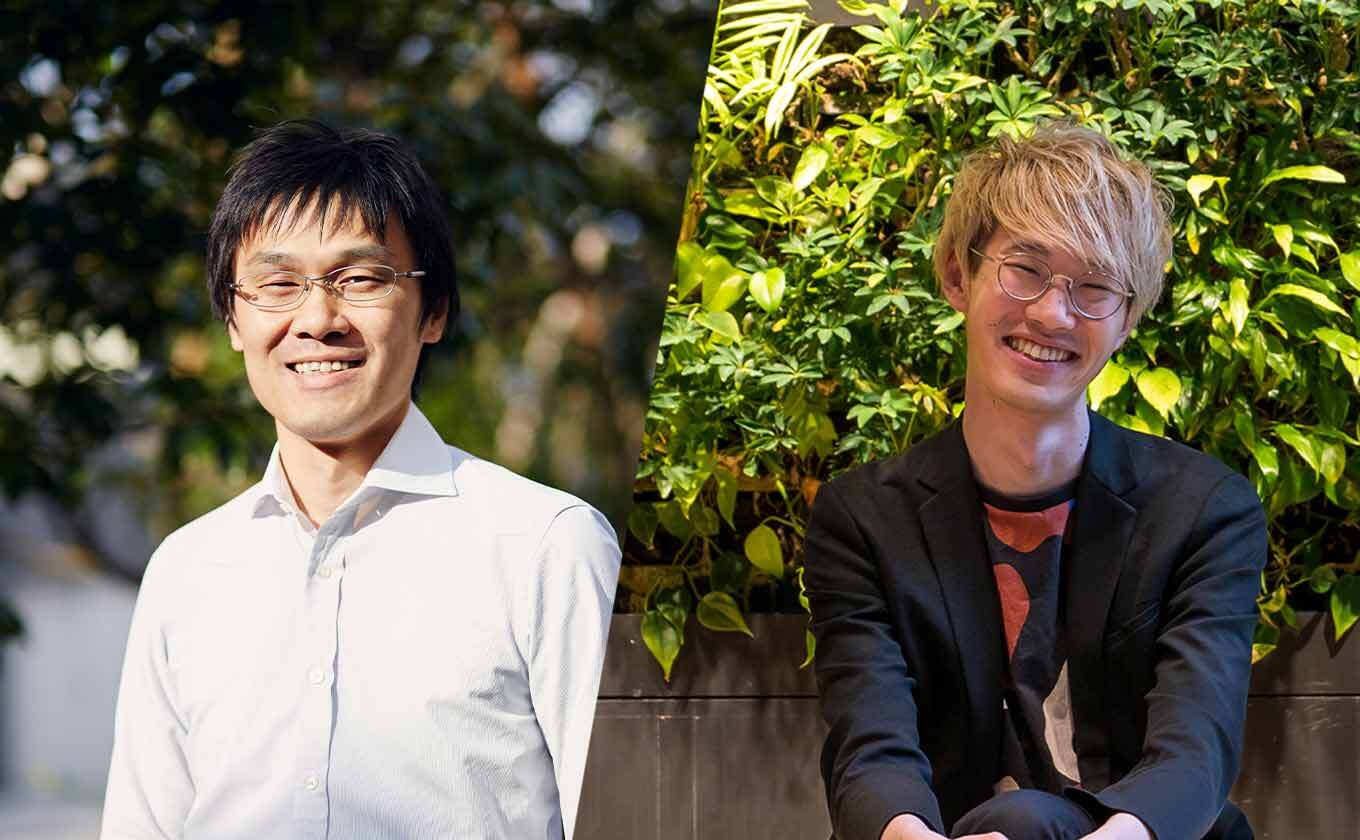

- 東急株式会社

小林 乙哉(左) - 経営企画室 経営政策グループ 課長代理。 2004年入社。2005年から2015年まで渋谷ヒカリエの事業計画から開業後の現場運営まで携わる。2007年から2年間、東京都都市整備局へ派遣して公共交通の都市計画に携わる。2016年以降は、二子玉川や池上などで地域や自治体との公民連携を通した街づくり、社会実験プロジェクトを担当。現在は、デジタルを活用した街づくりCaaS(City as a Service)構想の推進を担当。

- フラー株式会社

林 浩之(右) - 執行役員カスタマーサクセスグループ長。 1991年生。愛知県出身。同志社大学在学中にITベンチャーを創業。同社を6年間経営し、BtoCプロダクトを複数展開。事業立ち上げから拡大までの全行程を担当し、事業を売却。その後株式会社ドワンゴに入社、月額制コミュニティサービスの運営に携わりアプリチームの統括リーダーとして2年在籍。2018年8月フラーに参画し開発する全アプリの戦略を担当、組織拡大にも貢献。2020年7月には執行役員カスタマーサクセスグループ長に就任。ユメは世の中の「あたりまえ」を少しでも変革すること。

課題とチャンスのコーナーでは、毎回、コラボレーションした企業同士のケーススタディをお届けします。

少子高齢化や労働人口減少はさまざまな業界に影響を与えますが、特に移動する人々の利用が売上に直結してきた鉄道会社にとっては悩ましい現実です。東急では長年にわたる事業多角化の努力が功を奏し、2020年3月期で交通事業は全体売上に占める割合は17.4%と低く抑えられています。同社が新規事業開発の一環として、スタートアップとの事業共創に向けた活動に着手したのは、鉄道会社の中でもかなり早かったのは偶然ではないでしょう。

東京の城南・城西エリアから横浜に連なる地域を事業エリアとする東急は、これまでも地元住民らと連携した街づくりに傾倒してきました。それらは現在、CaaS(City as a Service)構想に代表されるデジタルとリアルを融合させた街づくりへと進化し、東急のグループ会社のみならず、スタートアップを巻き込んだ活動へとつながっています。日本の中でも最も住民人口が多いエリアを変化させていくことは、日本の将来像を想起させる〝大きな社会実験〟とも言えます。

今回はスタートアップとの共創を数多く展開する東急と、創業10年目にして国内数カ所に拠点を構える自由な勤務形態を実践するフラーとの取り組みを取り上げます。東急で CaaS 構想を推進する小林乙哉さんと、アプリの開発を通じてこのプロジェクトに関わるフラーの林浩之さんにお話を伺いました。

街づくりから CaaS へ——時代に応じたサービスの変化

東急アクセラレートプログラム2020デモデーの様子(写真提供:BRIDGE)

鉄道会社各社は創業当初から、地方自治体や地域住民らと深く連携して街づくりに関与してきました。東急にとって、渋沢栄一氏が創業した田園都市株式会社が東急のルーツの一つであり、鉄道事業よりも先に街づくり事業が存在したことは興味深い事実です、田園調布や田園都市など、世界的にも評価の高い街づくりに東急が傾倒してきたのは、そんな渋沢氏や創業者の五島慶太氏の遺志が深く DNA として刻まれているからなのでしょう。

従来からの街づくりに代えて、東急が CaaS に取り組み始めた背景について、小林氏は次のように説明します。

これまでの街づくりは、行政や、東急含む大企業など一部の組織が担ってきましたが、今後の人口減少社会においては行政や企業のできることは限られてきています。街の個性を生かして、街をより良くして持続可能な状態にするには、地域の住民や事業者の方々の主体的な取り組みが重要になってきます。

東急 小林さん

田園都市株式会社の設立から101年目を迎えた2019年9月2日、東急は東京急行電鉄から社名を変更。この際に発表した長期経営構想の中で、2050年に向けたプランとして「東急ならではの社会価値提供による世界があこがれる街づくりの実現」を掲げており、その実現の肝となるのがオープンイノベーションであり、具体的な構想の一つとして打ち出されたのが CaaS です。この構想では認証、決済、センシングなどの技術を基盤に、得られたフィードバックを社会課題解決や都市政策に反映することを目指します。

CaaS では、地域の住民や事業者の方々に活動の主体となって頂きたいのですが、現状はまだ、そうした方々に街づくりへ関与してもらうための仕組みが社会的に整備されていません。その足掛かりとして取り組むことになったのが、フラーさんと共同で開発しているアプリ「common(コモン)」です。

common は、駅を基点とした特定の地域内の人たち同士のコミュニケーションを支援します。今年3月にリリースしたばかりですが、当初は地域の人同士で話題交換ができるよう、「投稿」と「質問」という2つの機能を提供します。〝デジタル化された街の掲示板〟と捉えていただければわかりやすいです。住民や事業者の方々が街のことに直接関われるようにすることを目標にしています。

東急 小林さん

受発注の関係ではなく、デジタルパートナーとしてプロジェクト参加するフラー

「common」サービスイメージ

2011年に創業したフラーは、モバイルアプリやアプリデベロッパ向けのサービスを数多く開発してきました。創業者の出身地である新潟、創業地つくばと東京をつなぐ中間地点にあたる柏の葉の2カ所に本社を構え、従業員は現在100名ほどに上ります。ここ4年ほどは目立った資金調達を発表していなかったフラーですが、今年3月には地方創生事業の支援を念頭に置いた「KDDI Regional Initiatives Fund」から投資を受けました。これまでに培った技術を使って、街のデジタルトランスフォーメーションにも注力します。

東急様が「ビジョンが存在し、どう具現化していくのか」という最上流の段階でフラーにお声がけいただいたのはよかったです。その段階で協業に移れたことで「戦略の立案」から並走することが出来ました。ビジョンのレイヤーから意識を合わせることができ、ともに先々の将来像を目指す体制が構築出来ました。

ハードな街づくりに強い東急ですが、デジタル領域でも生活者を知り、よりよい柔軟な街を提供することが求められています。東急にとって最大の要素は「デジタル人材の不足」、その領域における蓄積されたノウハウや経験が薄いことも課題でした。そこでフラーはデジタル戦略の立案およびサービス設計の出来る人材を中心に開発チームを組成しました。

フラー 林さん

林氏が「協業」という言葉で説明しているように、東急とフラーの間柄は、この種のアプリ開発にありがちな受発注の関係ではありません。日本で長年続いている従来型の責任分界点を明確化するシステム開発の現場では、発注側が RFP(提案依頼書)を書き、それに基づいて、受注側が実装方法を提案し、発注側に RFP を書ける人がいなければ、コンサルファームが発注側に入って支援することもしばしばです。ただ、今回のような CaaS のケースでは、何に取り組むかを一から共に考える必要があリました。

小林氏によれば、東急は CaaS に関わるデジタル人材のチームの内製化を目標に掲げています。このことは契約前段階でフラーにも伝えられていて、今回のプロジェクトでは、フラーは東急から受託開発する立場ではなく準委任契約とすることで、フラーの開発チームが東急の内製組織同様にワークできるようにしました。一般的な IT 企業では考えにくいことですが、フラーの開発陣が持つスキルやノウハウは次第に東急社員にトランスファーされ、東急はアプリの開発などを通じて、組織としてデジタルトランスフォーメーション(DX)を目指すことができます。

従来の受発注関係でなく、IT ベンチャーが大企業の人材の一部機能を担う存在となって、中から組織を DX していくやり方は、提供するサービスに加えて自らも変革を加速できるという点において、一石二鳥と言えるでしょう。アプリ common もまた、開発・リリースして終わりではなく、東急とフラーの混成デジタルチームの成長に応じてアップデートされていくので、ユーザもその変化を楽しみにすることができます。

編集部では引き続き共創の取り組みをお伝えしていきます。

https://www.fuller-inc.com/

新規・既存事業の戦略構築からプロダクト開発・グロースまで“ワンチーム”で伴走。「デジタル領域全般で頼られる存在」として顧客に寄り添い、課題解決や事業成長に貢献する。

関連記事

インタビューの記事

-

スタートアップに会いたい!Vol.104- 大和ハウス工業

2026年02月12日

-

MUGENLABO UNIVERSEから生まれた新たな教育の形 ― ライフイズテックとアストロスケールが描く「宇宙×デジタル」の未来

2026年02月10日