- イベント

2025年04月03日

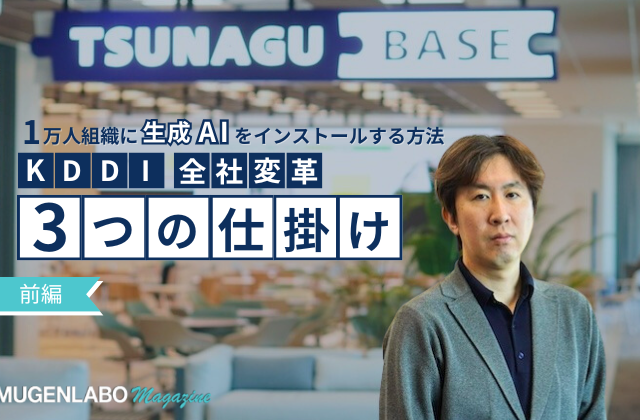

「1ヶ月を1時間に変える」生成AI時代の新規事業開発——企業変革とスタートアップ協業の新潮流【KDDI∞Labo特別セッション】

- secondz digital株式会社

板井 龍也 - 代表取締役

- 株式会社Legalscape

津金澤 佳亨 - COO

- KDDI株式会社

木村 塁 - 経営戦略本部 Data&AIセンター長

KDDIが主催した「KDDI∞Labo 3月全体会」の特別企画では、KDDI経営戦略本部 Data&AIセンター長の木村塁をモデレートに、secondz digital 代表取締役の板井龍也氏、Legalscape COO の津金澤佳亨氏が登壇。生成AIを活用した新規事業開発の可能性について議論を展開しました。

従来の事業開発プロセスが劇的に変化する中、単なる業務効率化にとどまらない事業競争力の源泉としての生成AI活用法と、大企業とスタートアップの協業における課題や可能性について語り合いました。

生成AIがもたらす事業開発の革命:「ソロプレナー」時代の到来

KDDI経営戦略本部 Data&AIセンター長の木村塁氏

アメリカでは「ソロプレナー」と呼ばれる、たった1人で事業を展開する起業家が急増しています。これまで事業開発には企画、リサーチ、開発、営業、カスタマーサポート、広報といった多岐にわたる業務を複数人で分担するのが常識でした。しかし生成AIの登場により、この常識が根本から覆されつつあります。

というのも今は、AIエージェントが多くの業務を担えるようになっているからです。実際、secondz digitalの板井氏は自社の取り組みを次のように紹介しました。

生成AIツールは、社員が何種類使っても大丈夫という環境を整えています。お客様情報を扱うものは自社構築のツールを使いますが、それ以外はChatGPTのプロ版やDeep Research、Cursorなど、あらゆるツールを使える環境にしています。

板井氏

この結果、市場調査ではコンサルタントに頼むと1カ月かかるようなレポートが、電車での移動時間1時間程度で完成するなど、驚異的なスピード向上を実現しているそうです。

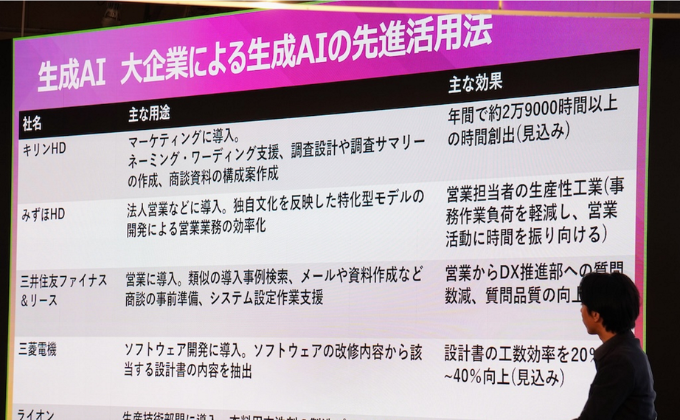

生成AI大企業による生成AIの先進活用法 (引用): 日本経済新聞 3月5日掲載より

こうした変化は、大企業の新規事業開発にも波及しています。セッションをモデレートした木村氏も、ディー・エヌ・エーの南場(智子)会長がとある講演で『自由にユニコーンを作っていく』と発言したことを引き合いに、AIの助けを借りながら少人数で事業を立ち上げる流れが生まれていると指摘します。

例えば短時間で多くの仮説を検証し、迅速にプロトタイプを作成して市場の反応を見るイテレーティブな開発プロセスもそのひとつです。板井氏は、その驚異的な効率化や開発効率の飛躍的向上について次のように語りました。

森濱田松本法律事務所との開発プロジェクトでは、通常なら1〜2カ月かかり数千万円のコストが発生するところ、3〜4日で第一次検証が可能になりました。

本当にセールスをして開発するプロジェクトの前提で、営業資料から逆算して1カ月程度で全部準備できた事例もあります。通常は起案から実行まで半年かかるところ、同じ予算でイテレーションサイクルを3〜5倍回せるようになっています。

板井氏

コア事業の差別化としての生成AI活用事例

Legalscape COO の津金澤佳亨氏

生成AIの活用は業務効率化にとどまらず、コア事業の競争力強化にも直結します。

例えば、Legalscapeは法律情報のデータベースと生成AIを組み合わせたサービスを提供。弁護士や法律事務所、企業の法務担当者、新規事業を検討する部門向けに、法的判断の基盤となる統合的なデータベースを構築しています。

元々は言ってしまえばデータベースだけでしたが、ChatGPTの登場を機にインターフェースとして生成AIを搭載しました。ChatGPT等の汎用な生成AIサービスとの違いは、ウェブ上にない信頼のおける法情報律データベースを探索できる点です。

津金澤氏

津金澤氏が特に強調したのは、生成AIによる「知的生産活動の変革」です。従来の法的調査では「まず関連文献を収集し、論点やキーワードを特定して、文献を絞り込み、結論を導く」というボトムアップ型のプロセスが一般的でした。

しかし生成AIの登場により、このプロセスが逆転します。

AIがまず質問に対する仮説を提示し、そこから人間がその仮説を裏取り・検証していくというトップダウン型のアプローチが可能になりました。この方法により、業務効率が劇的に向上するだけでなく、弁護士が本来のクリエイティブな判断業務に集中できるようになります。

津金澤氏

リサーチの手順が逆転することで、時間削減だけでなくある種の仮説思考が強制的に実現されることでクオリティも向上する、というわけです。このように生成AIはコア事業への影響も強めているのです。

AIエージェントの働きやすさが生産性を定義する時代

secondz digital 代表取締役の板井龍也氏

生成AIの進化は、企業の組織構造や働き方の根本的な変革を促しています。

これまでは個人の働き方が会社全体の生産性を定義していましたが、これからはAIエージェントの働きやすさや形が会社全体の生産性を定義していきます。

板井氏

実はKDDIではAIが働きやすいようにデータを整備し、業務プロセスを見直すという『AIファースト』の取り組みを進めています。既存のプロセスを変えるのは確かにハードルが高いですが、新規事業はそれを試しやすい領域になります。

こうした「AIネイティブな組織」では、少人数でも高いレバレッジを効かせる仕組みが重要になってきます。実際、板井氏は「AIエージェントを使いこなせるマネジメント人材」の確保に注力していると説明していました。

一方、生成AIがいくら進化しても「意思を持つこと、熱量を持つことはAIにはできない」と板井氏と木村氏が意見を一致させるように、AIをパートナーとして持ちながら、熱量のある新規事業担当者をピックアップすることが重要になってきます。

インターネットやスマホの登場よりさらに大きな、産業革命に匹敵する社会構造の変化が起きています。

板井氏

現在を歴史的な転換点であると位置づけます。

一方、津金澤氏は技術普及のサイクルを表す「ガートナーのハイプサイクル」を引用しました。

生成AIは2023年から2024年にかけて過度な期待のピークにありました。2025年はおそらく『幻滅期』に入りますが、これは良い意味での現実的な評価が進む時期です。

みんなが実際に使うことで、現実解としてどこまでできて、どこまでできないかの見極めができるようになります。だからこそ今は積極的に生成AIを実地で使い、トライアル&エラーを繰り返すことが重要です。

板井氏

生成AIの活用に終わりはなく、常に進化し続けます。ツールの使いこなしだけでなく、AIと共存する組織や事業のあり方を模索し続けることが、これからの企業競争力を左右することになるのは間違いがなさそうです。

関連リンク

関連記事

-

1万人組織に生成AIをインストールする方法(後編)——年間2.4万時間削減、スタートアップとの役割分担

2025年12月03日

-

1万人組織に生成AIをインストールする方法(前編)——KDDI、全社変革「3つの仕掛け」

2025年12月02日