- インタビュー

2020年10月26日

「バーチャル渋谷」50社が連携した街づくりの物語:1カ月で街を作ったクラスター Vol.1

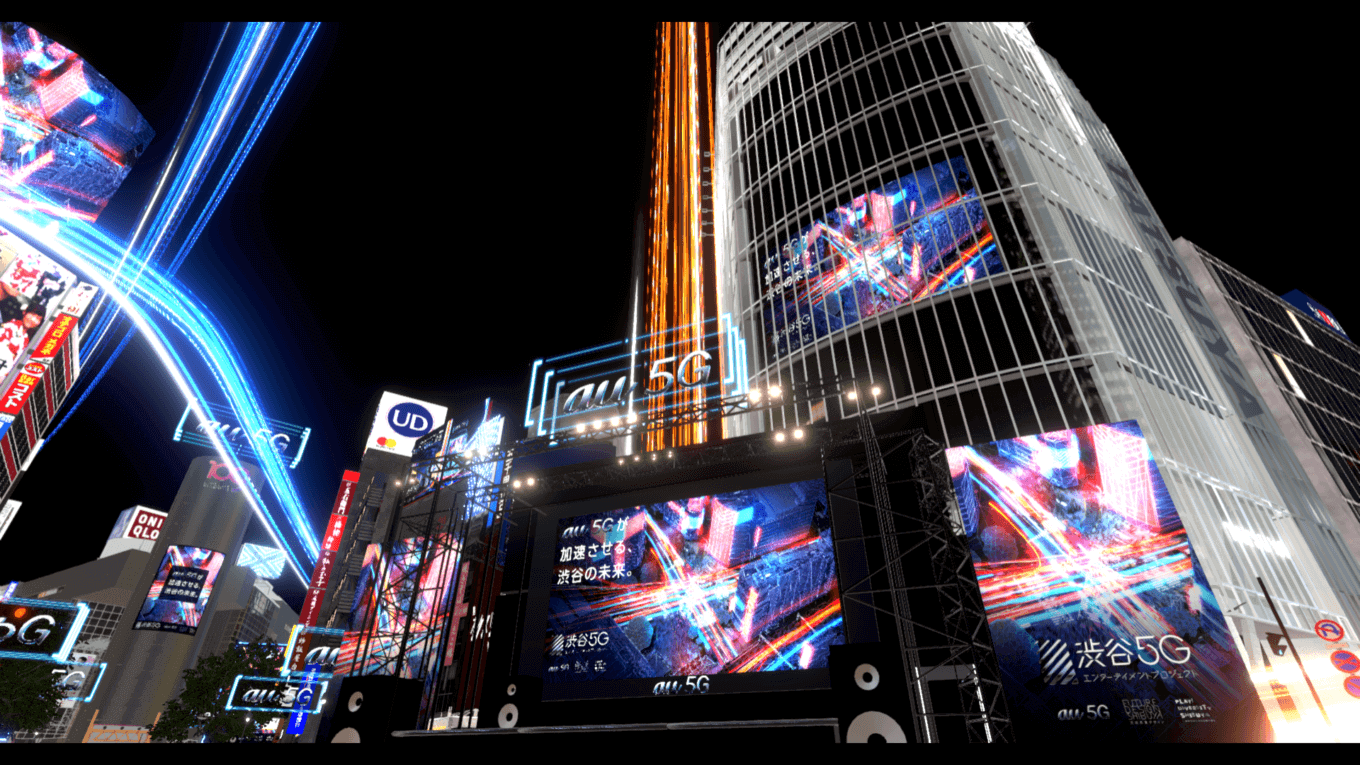

1日300万人が来訪し、ごった返すスクランブル交差点。いつもの風景ががらりと変わったのはいつ頃からだろうか。4月の緊急事態宣言以降、渋谷の交差点は「人がいないこと」を伝えるためのシンボルに変わってしまった。未曽有の感染症拡大で世の中が混乱する5月の真っ只中、東京の中心地に新しい街がもうひとつ生まれた。

バーチャル渋谷。

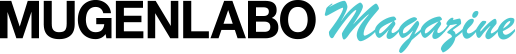

あるいはデジタルツインと呼ばれるこの仮想世界は、渋谷区が公認する「第2の渋谷」となった。この世界はなぜ必要だったのか。私はこのストーリーを紐解くため、仮想空間の街づくりに携わった、3人の人物に話を聞くことにした。

バーチャル渋谷のはじまり

バーチャル渋谷

バーチャル渋谷のきっかけはもっと前に遡る。元々渋谷は周囲からは見えない課題を抱えていた。例えばゴミの問題。ハロウィンで楽しんだ人たちの爪痕を掃除するのは街の人たちだ。オーバーツーリズムの問題もある。集まりすぎた訪問客が必ずしも街にお金を落としてくれるわけではない。日本のカルチャーの中心地でありながらそれ以外の魅力を伝えきれていない。そういうもどかしさもあったという。

渋谷区にはこういった街の複雑な課題を行政だけでなく、外部企業や集う人たちと一緒に解決する方法を持っている。一般社団法人として3年前に設立された「渋谷未来デザイン」がそれだ。街に集まる人や情報をもっと楽しく、そして効果的に伝える方法がないか。

街でありながら、オープンイノベーションのアプローチで様々な課題解決を模索する中、KDDIと渋谷区観光協会の三者で昨年9月に立ち上げたのが「渋谷エンタメテック推進プロジェクト」だった。

2020年1月に「渋谷5Gエンターテイメントプロジェクト」となったこの動きは、アートやエンターテインメント領域を中心に、渋谷をアップデートするべく様々な企業を巻き込み、現在50社以上が参画する共創企画に発展している。

そしてこのプロジェクトに「バーチャルリアリティ」の領域で参画していたのがクラスターだ。バーチャルイベント空間「cluster」を開発する同社を創業した加藤直人氏は、プロジェクト開始の様子をこう振り返る。

話の最初は2019年の末あたりですね。本格的に進めたのは今年に入ってからです。コロナが酷い状態になるにつれて、話が加速していきました。これはすごく価値のあることになるので力を入れてやっていこう、と

クラスター加藤氏

渋谷5Gエンターテイメントプロジェクト構想のひとつに「渋谷を拡張する」という視点がある。いわゆるAR(拡張現実)を活用した展開だ。リアルの渋谷を訪れた人たちに、現実と重ね合わせた情報を提供する方法でアップデートを試みよう、というわけだ。昨年11月にはかつて渋谷PARCOの建て替え工事の仮囲いにあった「AKIRA ART WALL」がARで蘇る、なんていう演出企画も実施している。

なので元々はリアルな渋谷を徐々にデジタルで拡張し、じわじわとバーチャル空間に「もうひとつの渋谷」が染み出していくーー。そういうプロジェクトだったのだと思う。

それがコロナで一変した。

渋谷を1カ月で作ってくれ

「制作っていう視点だけで言えば、実はやりようはいくらでもあるんです。フォトグラメトリなんて技術もありまして、写真を全部繋ぎ合わせて見た目だけ全く同じものを作ることもできる。けど、それって正直やる意味ないですよね」ーー話を受けた当時を加藤氏はこう振り返る。

感染症は人だらけだったJR渋谷駅の利用を20%以下に激減させ、街の課題は「人が来すぎて困る」から「人がいなくて困る」に変化した。リアルな渋谷を拡張しようにも人がいなければ手も足も出ない、でも自分たちにはオンラインという方法があるじゃないかーー。

そう考えたプロジェクトチームは、リアルからバーチャルへのベクトルを「逆」に変えることにした。緊急事態宣言で人がいなくなった渋谷に希望を取り戻したい。与えられた時間はわずかに1カ月。課題はできるかできないか、ではなく「どう作るか」にあった。

リアルにあるものをデジタルにする価値とは何か。渋谷と情報として完全に一致するものを作ることに対する価値はあるかもしれないんですが、今求められてるのはそれじゃない。バーチャル渋谷ってその一歩先を作らないといけなかったんですね。未来を見せるものでないといけない。じゃあそれをどう表現しよう、という部分はチャレンジでした

クラスター加藤氏

clusterはそもそも「ワールド」と呼ばれる仮想空間をユーザーが作り、そこにバーチャル上の「自分」を置いてコミュニケーションやイベントを開催できるプラットフォーム型のサービスになっている。今回のバーチャル渋谷もゼロからではなく、彼らの基盤があったから極めて短期間に開発することができた。

結果、5月19日にバーチャル渋谷は無事、デジタルツインとしてスタートすることとなる。

残る問題は体験価値だ。没入空間でパラレルワールドを作った事例としてはフォートナイトがある。バトルロワイヤルのゲームとして世界中でヒットし、そこから拡張したアーティスト、トラヴィス・スコットのイベントには1200万人以上が接続するという伝説的な話題も打ち立てた。バーチャル世界は実はもうすぐそこにまで来ているのだ。

しかし今回はゲームではない。リアルな街だ。仮想空間の渋谷で何をすればいいのか。加藤氏はバーチャルな街づくりを通じて得た気付きとして「ストーリー」を挙げる。

街は物語を紡ぐ場所

街に人を呼び込む体験について尋ねると加藤氏は私見と断りつつ、「働かなくなる未来」について語ってくれた。

ライブもゲームもコマースとしての買い物体験も全部インタラクティブなエンターテインメントです。このインタラクティブ性というのが重要で、人間ってソーシャルな生き物ですからやっぱり友だちと一緒にエンターテインメントに参加したいし、フィジカルを伴って体験できるならそれに尽きる。あと、これは個人の意見なんですが、やっぱり働かなくなっていく未来ってあると思っているんですよ。働かなくても生きていける。こうなると基本的に人生はエンターテインメントに帰結していくと考えています。

クラスター加藤氏

音楽イベントがあったとして、没入空間で単に「視聴」するだけだったらあまり意味がない。加藤氏はそこにあたかもいるかの如く「参加する」体験こそが必要と語っていた。参加とは何か。友人との会話であり、出演アーティストとの掛け合いであったり、そこにいるという空気感だったりするのだろう。加藤氏はこう続ける。

改めてバーチャル渋谷をやって言語化できたのが『集まる理由ってどこにあるだろう』ということなんですね。で、結論から言えばストーリーが必要なんです。何もストーリーがないところには人って集まらないんです。そう考えると渋谷って歴史も詰まってるしストーリー性がすごく強い。この渋谷というストーリーの上で、例えば集客のきっかけとしての音楽コンサートがある、そういうことが本質的な価値になるんだなと気がついたんです

クラスター加藤氏

単なるバーチャル空間で有名なアーティストを呼んでイベントをやっても、そこにコンテキストがなければ単なるコンテンツになってしまう。しかしそこの場所としての「渋谷」という歴史が加われば、別の会話が生まれる。人との触れ合いが発生する。ここに価値がある。

単なるオンラインイベントであればコンテンツの視聴方法はいくらでもある。でもそこに関係値のあるお店や友人、ちょっと会いたいと思っていた有名なアーティストがいることで物語が生まれる。人はストーリーがあるから集まり、また違った別の物語を生み出す。この「空気感」があればそこがリアルであろうとバーチャルであろうと人は集まりたくなる。

街の役割ってそこだと思ってて。リアルの街って人がそこに集まって何かを営んで、ストーリーを生み出す場じゃないですか。人が集まるって言い方しましたけど、それ以上にストーリーを生み出すジェネレーターなんですよね

クラスター加藤氏

加藤氏はデジタルツインという仮想空間でありながら、すごく手触り感のある街づくりの裏側を教えてくれた。次回はKDDIとしてこの共創プロジェクトに臨んだ、チームの話題をお届けする。

クラスター株式会社https://corp.cluster.mu/

バーチャルキャラクターになってバーチャル空間で人が集まることができるバーチャルイベントサービス「cluster」の企画・開発・運営

関連リンク

関連記事

インタビューの記事

-

素材の力で未来を創る - マテリアルゲート

2026年02月03日

-

ニッポン発、今ここにない未来をつくる - POCKET RD

2026年01月29日