- インタビュー

2025年05月12日

未来のデータの通り道をつくる — NodeX三井CEOが語る、IoEデータ活用基盤の展望

- NodeX株式会社

三井 正義 - 代表取締役CEO

すべてのモノがインターネットにつながる時代に、データの「安全な通り道」を築こうとしています。京都出身の物理学者から起業家へと転身したNodeX(ノード・クロス)代表の三井正義氏は、W3C標準に準拠した分散型ID技術を世界に先駆けて実装し、大手メーカーとの連携を通じたグローバル展開を目指しています。

物理学からIoEの世界へ

「大学時代は物理や数学を専攻していました」と語る三井氏。彼のテクノロジーへの道のりは、純粋な科学の世界から始まり、大学院では慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス(SFC)に進学し、コンピューターサイエンスとロボット工学を専攻。そこで「自律分散システム」をテーマに研究を続けました。

この時期から、三井氏の興味は明確な方向性を持ち始め、「現実世界の物理的なものとデジタルの間をどのように接続するか」という問いは、後のNodeXの事業コンセプトに直結する原点となります。物理学の素養とコンピューターサイエンスの知識、さらにセキュリティへの関心が、IoE(Internet of Everything)という新しい領域に挑戦する基盤を形成していきました。

三井氏はNodeXの事業領域を説明する際、従来の「IoT」という概念の限界を指摘します。IoTという言葉を聞くと、小さなセンサーを思い浮かべる方が多いですが、対象とするのはそれよりもずっと広い範囲ターゲットである家電、決済端末、医療機器、自動車、駅のシステムなど、持ち運ばないスマートフォンや一般的なPC以外の計算機全体が彼らのターゲットとなります。

人が直接操作しないデバイスをインターネットに接続し、そこから生成されるデータを安全に活用するための基盤を構築することが、NodeXのミッションなのです。

三井氏

2019年5月の創業以来、三井氏が率いるNodeXは着実に成長を続けています。注目すべきは、三井氏自身がW3C(World Wide Web Consortium)という「インターネットの国連」とも言える組織で2018年から仕様作りに参加し、DIF(Decentralized Identity Foundation)Japan Chairとして国際標準化にも貢献してきたことです。

この経験が、NodeXの核心技術である分散型IDとWeb PKIを活用した認証システムの開発に生かされています。「この技術に精通し、同時にIoTやものづくりのオペレーションにも詳しい人材は、世界でも極めて少ないのが現状」と三井氏は説明します。彼は内閣府のプロジェクトにも参画し、日本における分散型IDの活用ユースケース策定に貢献しています。

IoEデータ活用基盤の構築

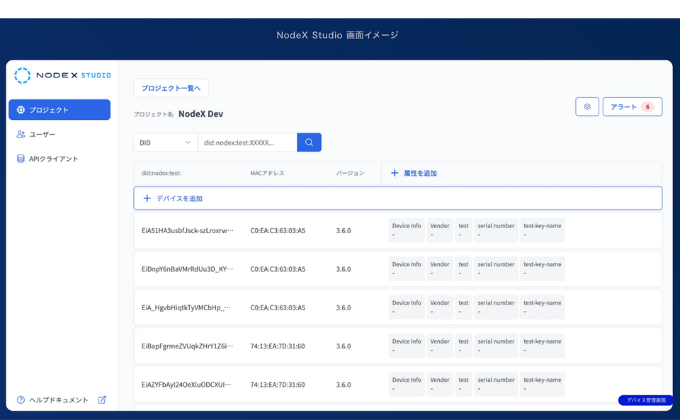

「NodeX Studio」サービスイメージ

そんな三井氏が率いるのがNodeXです。すべてのエッジデバイスを信頼できる状態にし、IoT時代の日本と世界に安全なデータの通り道を切り拓くというビジョンを掲げ、今後、あらゆるモノがインターネットに接続し、データ活用が当たり前になるAI × IoE時代において、必要不可欠なインフラを目指しています。

NodeXの核心技術は、IoEデバイスに特化した認証システムです。一般的なデバイスのセキュリティソリューションは、人が扱うスマートフォンやPC向けのものが多く、従来の認証方式では証明書を外部に申請して取得し、個々のデバイスに埋め込んでいく作業が必要でした。その上、莫大なコストと手間がかかるうえに、3カ月や1年ごとに、その証明書を更新しなければならないという運用上の課題があります。

NodeXはこの課題をソフトウェア技術だけで完全に自動化することに成功しました。製品製造時にNodeXのソフトウェアを組み込むだけで、内部で鍵を生成し、公開鍵や証明書をウェブ上に登録して、その信頼性を確実に保証する仕組みを実現しています。

NodeXが提供する価値は大きく4つあります。

- データ活用の最大化によるビジネス成長の加速

- セキュリティリスクの低減

- インフラコスト削減とTCO最適化

- 開発スピードの劇的な短縮

デバイスのテレメトリデータをNodeXに統合し、常時監視、リアルタイムなインシデント検知、復旧ワークフローの自動化を実現。

世界初のエッジ向けゼロトラスト基盤として、すべてのデバイスとリクエストを認証・検証。

自社開発では数億円かかるセキュアなデータ基盤をSaaS提供。

ライセンス契約後わずか1週間でデータ活用とサービス開発を開始できる環境を提供。

2035年までには1兆個のデバイスがインターネット接続になるという急速な市場拡大に対して、標準化されたデータの通り道がまだ存在せず、構築が非常に困難という課題があります。

NodeXはこの課題に正面から取り組み、インターネットにつながる機器から生成されるデータを、改ざんされることなく、途中で盗まれず、収集データの正確性を保証しながら、クラウドにデータを集約する基盤を提供しています。

三井氏

データ活用革命への道

データ活用のイメージ

NodeXの顧客層は主に大手企業です。東芝や三菱重工といった日本を代表する製造業との提携は、製造業が直面する構造的な課題と密接に関連しています。

ラージエンタープライズの顧客をターゲットにしているため、大企業のCXOレベルから面談し、現場への展開を図っていただいています。製品販売だけでビジネスを展開していくことは、ますます困難になっています。中国から安価な製品が次々と登場する中で、製品販売だけでなく、製品から取得できるデータを活用したビジネスモデルへの転換が必要です。

三井氏

ユースケースやセグメントは異なるものの、ほとんどのメーカーが同様の課題を抱えていると語ります。NodeXの強みは単なる技術提供にとどまらず、実運用まで踏み込んだアプローチにあります。特にセキュリティや運用性において、数十万台規模のデバイスが接続しても適切にスケールすることを保証するフルマネージドサービスを提供している点が差別化要因だといいます。

グローバル展開については、NodeXの顧客がすでに世界中で製品を製造・販売しているため、同社のソリューションが大手製品に組み込まれて世界に広がっていくという戦略を描いています。三井氏は創業当初からグローバル市場を見据え、日本と海外の境界をあまり意識しておらず、重要な位置を占めるのがAIとの連携と考えています。

プロダクトとして関心があるのはAI分野です。収集したデータをどのようにLLMと組み合わせていくかという領域には、まだ大きな可能性が残されています。アルゴリズムの複雑性で競争する時代は終わりつつあり、いかに他者が持ち得ない独自データをシンプルなモデルに供給し、インパクトを生み出すかというゲームに変化しています。

三井氏

さらに三井氏は、ウェブ上のデータはすでに使い尽くされており、現実世界の機械データやセンシング情報が5年後には貴重な資源になると予測します。

NodeXはデータを囲い込まず、データの通り道に徹するという姿勢を貫き、顧客のデータ所有権を尊重しながらも、データ活用の出口やLLMとの連携、外部サービスとのデータ連携を提供していくビジョンを描いています。

2023年2月にシードで2.3億円、2025年3月にプレシリーズAで6億円調達と、NodeXは着実に資金調達を進めながら成長を続けています。三井氏によれば、2025-26年は既存顧客のディープサクセスに注力し、このディープサクセスが確認できた段階で、次のステップとしてグローバル展開や顧客数の拡大を進める計画といいます。

三井氏はB2B事業の特性を踏まえ、セールスサイクルが長く製造プロセスに制約されるため、長期的な視点で成長を考えていると説明、世界標準の技術を実装した革新的な基盤を構築するに至った三井氏とNodeXの挑戦は、日本発のテクノロジーとして、グローバルなデータ活用革命の一翼を担っていくだろう。

関連リンク

関連記事

インタビューの記事

-

「AI レディ化に投資する」——変わり始めた日本企業

2026年02月19日

-

ワークフローが美しい国だから必ず勝てる——フライウィール横山直人氏が語る、AI 時代の日本企業の勝ち筋

2026年02月17日