- インタビュー

2025年05月14日

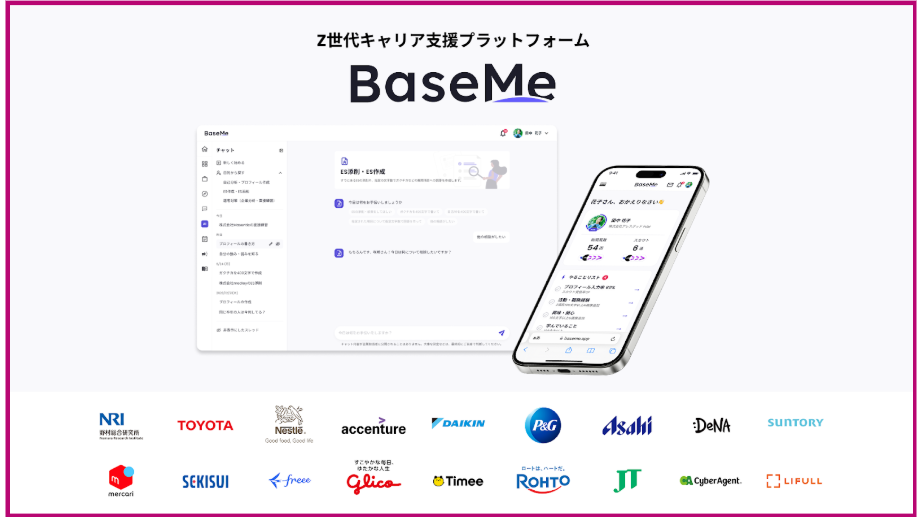

生成AI時代のHR変革── AIキャリア支援「BaseMe」価値観で会社を選ぶ時代へ

- 株式会社アレスグッド

勝見 仁泰 - 代表取締役CEO

自分の価値観や志向に合った企業と出会える次世代キャリア支援プラットフォーム「BaseMe」。トヨタ自動車、JT、みずほ銀行など200社以上の導入実績を持ち、ユーザー数も2万人を超える同サービスを運営するアレスグッド代表取締役CEOの勝見仁泰氏に取材しました。

八百屋の実家で過ごした幼少期から、自身の就活体験をもとにした創業背景、生成AI時代の人材市場の変化、グローバル展開の展望まで、「人類の価値観を解放し、つなげる。」というミッションを掲げ奮闘する同社の挑戦に迫ります。

商いの原点から生まれた就活革命

元々実家が八百屋で、商売が身近だったんです。小学生の頃から八百屋を手伝っていたこともあり、物を作るとか商売をするみたいなことには、自然と関心を持っていましたね。

勝見氏

1998年東京都生まれの勝見氏。幼少期から商いの現場に身を置き、ものづくりへの関心を育んできました。しかし、彼がキャリアマッチングの世界に足を踏み入れるきっかけとなったのは、自身の就職活動での体験でした。

大学で就活するときに、なかなか自分にマッチする企業を探すのが難しかったんです。

勝見氏

この原体験をもとに、大学時代の友人と「エシカル就活」というサービスを立ち上げました。そこからピボットを経て、2024年2月頃から現在の「BaseMe」をローンチ。特に学生にフォーカスし、自分自身に合うキャリアをマッチングするAIを開発するに至りました。

リリースから1年で利用者は2万人を超え、企業側も200社が参画しています。トヨタ自動車、JT、アサヒビールといった大企業から、メルカリをはじめとする成長企業まで、幅広い企業が導入しています。

資金調達も順調に進み、これまでに約6億円を調達しました。昨年にはシリコンバレーの投資家からも出資を受け、プロダクトの磨き込みを進めている段階です。

SNS×AI×就活で新たな体験

BaseMeが他のHRサービスと一線を画すのは、求職者に寄り添った体験設計にあります。

ユーザーはまず幼少期の体験や価値観などをAIと対話しながら投稿します。それをSNSのような形で他の学生と共有すると「BaseMe」というLLM(大規模言語モデル)がこれらの情報を学習し、自分自身の価値観に合った企業を推薦してくれます。

従来の就活では商社やコンサル、IT、金融、物流などの業界を選び、そこから企業の人気ランキングを見るスタイルが主流でした。

一方のBaseMeではユーザー自身の経験や好きなことをもとに自己分析し、AIがその内容を読み込むことで、YouTubeやNetflixのように「ダッシュボード」として、自分に最適化された企業一覧を表示してくれるのです。

勝見氏の例では、八百屋の実家で育った経験から食料問題や環境問題への関心が高いことをAIが認識し、それに関連する企業が表示されるといいます。企業にメッセージを送ったり、説明会やインターンにエントリーしたりすることも可能です。

さらにBaseMeの特徴は、企業と求職者のマッチングだけで終わらない点にもあります。「自分自身の価値観に近いような、他の人たちにもつながる」という、LinkedIn的な要素も組み込まれています。同じ大学の学生や、AI・ITなど共通の関心を持つ人々の投稿も見ることができ、ネットワーク形成の場としても機能するのです。

生成AI時代のHR業界変革── 「スキル」から「価値観」へのシフト

サービスイメージ

生成AIの台頭によって、HR業界はどのように変わっていくのか。勝見氏はその潮流を明確に見据えています。

これまでの採用は主にスキルに基づくマッチングが中心でした。つまり、営業職ならどういう数字を達成できたのかを、いわゆる職務経歴書としてアップロードして、そこに対してスカウトが届くという考え方だったと勝見氏は語ります。

しかし、生成AIの普及により、そうした情報は簡単に生成できるようになります。つまり情報としての価値が低くなる、数多くある採用プラットフォームが差別化できるほどの情報価値はどんどんなくなっていくわけです。

そこで重要になるのが、数値的な成果の背景にある思考プロセスや、なぜその行動を取ったのかという「価値観の部分」だと勝見氏は指摘します。

スキルベースのマッチングは、AIによってある程度の確率でできるようになってきています。

それよりもその人がどういう人物なのかという潜在情報、つまりAIがまだ汲み取れていない部分に、HRマーケットの価値が移行していくのではないかと考えています。

勝見氏

マクロで見れば、HR業界にも自動化の波が押し寄せています。AIエージェントがある程度の選考を済ませ、JD(ジョブディスクリプション)のマッチングをしたり、AIのアバターが一次面接をしてくれるようなサービスはすでに登場しつつあります。

一方で勝見氏は、完全な自動化にはまだ時間がかかるとも話をしていました。

この辺は正直もう少し時間がかかると思っています。感覚では3年ぐらいで、それまでの当面は文章やメッセージ、採用要件の生成といったあたりがマーケットに関わってくるのではないでしょうか。

勝見氏

国内シェア拡大からグローバル市場へ

アレスグッドは今後どのように事業を展開していくのか。海外市場については国内市場をある程度確立してから次の挑戦として掲げつつ、勝見氏はグローバルで発生しているある興味深い話題を語りました。

それがAIによるホワイトワーカーの「人余り」です。

まず、アメリカのZ世代は「ニューグラッズ(New Grads)」と呼ばれる新卒者を中心に、「インターンシップをしてもフルタイムのオファーが来ない」という厳しい就職状況にあるそうです。

我々のようなHRプラットフォームは、基本的に企業もしくは求職者へサービスを提供する形になるのですが、海外展開においては特に求職者側をターゲットに新規顧客の獲得を進めようと考えています。特にマクロの環境で言うと、AIによってホワイトワーカーの人たちの仕事余りがすごいんです。(国内市場の次には)求職者をグローバルでは狙っていきたいと考えています。

勝見氏

エリアについては特に人口の多いインド、アメリカを重点市場と位置づけ、さらに東南アジアも視野に入れているというお話でした。

AIという大きな波を受けて、働き方の概念自体が大きく変わるタイミングに成長を続けるBaseMe。

かつてあった就活や新卒一括採用が「当たり前」だった時代から、自分自身の「好き」を軸にした仕事選びができるような世界へと社会の認識を変えることができるのか。

勝見氏たちの挑戦は続いていきます。

関連リンク

関連記事

-

1万人組織に生成AIをインストールする方法(後編)——年間2.4万時間削減、スタートアップとの役割分担

2025年12月03日

-

1万人組織に生成AIをインストールする方法(前編)——KDDI、全社変革「3つの仕掛け」

2025年12月02日

インタビューの記事

-

KOIF Go Global Session 海外市場に挑むための、マインドセットとEXIT戦略

2026年01月21日

-

"人とロボットが共に成長する世界"を目指して - リビングロボット

2026年01月16日